「住民税」を含むコラム・事例

571件が該当しました

571件中 101~150件目

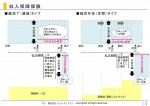

「住宅ローン」の基本

住宅ローンについての基本的な解説です。お役立ていただければ幸いです。 返済方法 ・元金の減少が遅く、返済が進むにつれて元金分の比率が高くなる。 ・同じ返済期間の場合、元金均等返済よりも総返済額が多くなる。 ●元金均等返済 ・毎月の返済額(元金+利息)は返済が進むにつれて少なくなっていく ・当初の返済額は多く、元金の減少が早い。 ・同じ返済期間の場合、元利均等返...(続きを読む)

- 小川 正之

- (ファイナンシャルプランナー)

東芝も「確定拠出年金」を導入

以前にもお話しましたが、企業型確定拠出年金の導入企業数は右肩上がりに増加しています。4月には三菱東京UFJ銀行や電通、10月には東芝が導入するとのことです。確定給付年金からの移行や福利厚生の拡充としての導入、厚生年金基金の解散による導入によって、今後益々の普及が見込まれます。先日の日経新聞にて東芝の確定拠出年金導入が紹介されていました。その記事の中で、マッチング拠出と投資教育(継続教育)についてお...(続きを読む)

- 小川 正之

- (ファイナンシャルプランナー)

「確定拠出年金(企業型)」金融機関選びのポイント(導入をお考えの企業様へ)

厚生労働省の発表(2015年3月末)によれば、企業型確定拠出年金の実施事業主数は19,832社、加入者数は505.2万人とのことです。確定給付年金からの移行や、福利厚生の拡充としての導入によって、その数は右肩上がりに増加しています(2005年3月末は4,350社、2010年3月末は12,902社でした)。厚生年金基金の解散による確定拠出年金の導入も想定されるため、今後益々の普及が見込まれます。今回...(続きを読む)

- 小川 正之

- (ファイナンシャルプランナー)

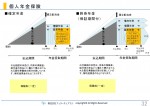

「確定拠出年金」税制優遇(拠出、運用、給付)

確定拠出年金のポイントの一つに、税制優遇があります。掛金の拠出・運用・給付の各段階での税制優遇について解説させていただきます。お役立ていただければ幸いです。 【税制優遇①】拠出掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税の節税効果があります。企業型の加入者がマッチング拠出(加入者自身が掛金を上乗せ)をする際も同様です。※加入者本人の掛金のみ控除の対象です(...(続きを読む)

- 小川 正之

- (ファイナンシャルプランナー)

公社債やMMFなど、債券の税制改正に注意!(2016年1月~)

マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之でございます。 来年(2016年1月)から債券の税制が大幅に改正されます。公社債等を現在お持ちの方は特にご注意ください。場合によっては年内に売却という選択肢も考えられます。お持ちの公社債等をご確認いただければと思います。 対象となる債券 ●公社債等 ⇒ 国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債 など●公募公社債投資信託等(公社債投信...(続きを読む)

- 小川 正之

- (ファイナンシャルプランナー)

保険加入のタイミングはいつ?

保険加入で一番大切なことは、何のために生命保険に加入するかということです。生命保険というと、死亡したときにもらうお金というイメージが強いですが、死亡保障の他に、生きるための保障として医療保障、介護保障、老後保障も重要です。この“4つの保障”をバランスよく保険でまかなうことが理想です。すべての人に必要なのは、医療保障と老後保障です。

生命保険は、経済的リスクをカバーする金融商品ですので、保...(続きを読む)

保険加入で一番大切なことは、何のために生命保険に加入するかということです。生命保険というと、死亡したときにもらうお金というイメージが強いですが、死亡保障の他に、生きるための保障として医療保障、介護保障、老後保障も重要です。この“4つの保障”をバランスよく保険でまかなうことが理想です。すべての人に必要なのは、医療保障と老後保障です。

生命保険は、経済的リスクをカバーする金融商品ですので、保...(続きを読む)

- 田中 香津奈

- (ファイナンシャルプランナー)

公的介護保険制度について

平成12(2000)年4月にスタートした制度で、原則として40歳以上の国民全員が公的介護保険制度に加入しています。介護が必要と認定された場合に、費用の一部を支払って介護サービスを受けることができます。つまり、サービスの提供という“現物支給”が原則であり、現金で受け取ることはできません。65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といい、保障される範囲や保険料等が異なりま...(続きを読む)

平成12(2000)年4月にスタートした制度で、原則として40歳以上の国民全員が公的介護保険制度に加入しています。介護が必要と認定された場合に、費用の一部を支払って介護サービスを受けることができます。つまり、サービスの提供という“現物支給”が原則であり、現金で受け取ることはできません。65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といい、保障される範囲や保険料等が異なりま...(続きを読む)

- 田中 香津奈

- (ファイナンシャルプランナー)

古い軽自動車には税金がかかるようになります

こんにちは(^^♪ 夫婦のためのカウンセラー:中西由里です。 軽自動車税の納税通知書が届きました。 今年納める税額は7,200円。 私の愛車は、初度検査年月が平成14年以前なので、来年の税額は、12,900円に変わります。 報道されていますので、ご存知の方も多いかと思いますが、初度検査年月から13年経過すると税額があがることになりました。 増税の理由...(続きを読む)

- 中西 由里

- (離婚アドバイザー)

住宅資金(9)住宅ローン減税を利用しよう(山下FP企画・西宮)

住宅ローンを組むと、 税金が優遇される制度があります。 いわゆる「住宅ローン減税」 または「住宅ローン控除」 と呼ばれる制度です。 この制度は、 消費税増税による住宅市場への 影響を考慮して、 2014年4月から拡充されました。 2017年12月までに 一定の要件を満たす住宅を購入し 入居が完了した場合、 10年間にわたって 所得税・住民税より 年末のローン残高に応じて、 1%税額控除が受...(続きを読む)

- 山下 幸子

- (ファイナンシャルプランナー)

インフレは来ない、元本割れは嫌」とお考えの方には国民年金基金がお勧め

前回は確定拠出年金をお勧めしました。でも、投資信託等リスクがある商品での運用は嫌だとお考えの方もいらっしゃいます。また、インフレ・インフレと騒いでいるが、インフレは来ないと確信する方、インフレになっても1%程度であれば、リスクを取らない方が良い、またデフレの時代が来るとお考えのかに、お勧めしたいのが国民年金基金です。現在の年金制度体系を再掲します。国民年金基金は確定給付年金のため、予め決められた額...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

ふるさと納税の人気が続く

テレビや雑誌などのメディアで、「税金の控除を受けながら特産品がもらえる!」と人気の「ふるさと納税」 総務省によると、平成21年度時点では寄付数3万3千人、寄付金額72億円でしたが、平成25年度には、寄付数10万6千人、寄付金額130億円へ増加。寄付数は3.2倍、納税金額は1.8倍と拡大しています。 今年の税制改正で、地方創生を推進するため、個人住民税の特例控除額の上限の引上げを行うとともに、...(続きを読む)

- 岡崎 謙二

- (ファイナンシャルプランナー)

今年も国民健康保険料の上限が上がります(27年度税制改正)

国民健康保険料=国民健康保険税です。国民健康保険料の上限金額や、均等割や世帯割の軽減判定所得の計算方法等は、地方税及び地方税法施行令によって定められています。よって、それらは税制改正にて変更されます。 昨年末の12月30日発表の与党税制改正大綱を受けて、1月14日に「平成27年度税制改正の大綱」が閣議決定され、1月26日から始まった通常国会にて税制改正法案として上程されます。その内容をみると...(続きを読む)

- 杉浦 恵祐

- (ファイナンシャルプランナー)

高額療養費制度の自己負担限度額 平成27年1月1日から変更

てより本サイトのコラムでご紹介しています「高額療養費制度」の自己負担限度額が平成27年1月1日から所得に応じて見直しされました。(70歳未満の方が対象です)従来は、適用する所得区分は、住民税非課税の方、一般所得者の方、上位所得者の方の3段階でしたが、平成27年1月1日から下記の5段階に区分が変更になりました。① 年収約1,160万円~の方② 年収約770万円~約1,160万円の方③ 年収約370万...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

株式の配当や投信の分配金、申告したほうが有利?申告しない方が有利?

平成26年から上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金といいます)の源泉徴収税率が、25年までに比べて、所得税5.315%+住民税5%=20.315% と2倍に上がりました。 上場株式の配当金や株式投資信託の普通分配金は、源泉徴収されるだけで申告しなくても構いませんが、以下の3つの方法から選択できます。 ・確定申告しない(源泉徴収のみで課税終了) ・確定申告して総合課税を選択(累進税率...(続きを読む)

- 杉浦 恵祐

- (ファイナンシャルプランナー)

繰り上げ返済は年末より年始に!

ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 住宅ローンを組んでいる場合、繰り上げ返済を行うことで返済期間を短くできたり(返済期間短縮型の繰り上げ返済)、毎月の返済額を減らす(返済額軽減型の繰り上げ返済)ことができます。 返済期間や返済額を少なくすることでトータルでの利息支払い額も少なくなるので、繰り上げ返済のメリットはよく知られていることですね。 ただ、繰り上げ返済はいつでも行えばい...(続きを読む)

- 柴垣 和哉

- (ファイナンシャルプランナー)

年末に税金を安くする方法

いよいよ年末に近づいてきました。銀行や保険会社から来た書類を職場に出したと思いますが、それらは職場で「年末調整」して12月に税金が戻ってきます。 年末に何か節税できないかと探している人にはお得な話しです(すでに多くの方が利用しているでしょうが) それは個人年金に年払いで加入することです。個人年金でも「税制適格特約」というものでなければなりませんが、生命保険や職場の年金保険で扱っています。 生...(続きを読む)

- 岡崎 謙二

- (ファイナンシャルプランナー)

節税対策ふるさと納税・注意点(その1)

ふるさと納税制度の特典として、お米、お肉、魚介類、フルーツなど。 このような特産品に加えて、温泉入浴券、パラグライダー体験や森林セラピーなどがあります。 しかし、この制度において間違った使い方をすると、想定していないことが起き、がっかりしてしまうこともあります。 以下の点に注意をしてください。 (1)税金控除・軽減額の見積もりを間違えないこと (2)税金控除・軽減手続き漏れをなくすこと ...(続きを読む)

- 大長 伸吉

- (不動産投資アドバイザー)

【26年10月1日から地方法人税が創設されます】

26年10月1日から地方法人税が創設されます。 適用は、26年10月1日以降から開始する事業年度の決算からです この地方法人税は、法人住民税の法人税割の一部を 国税として徴収したうえで、地方に配分するために 創設されました。 ですから、地方法人税が創設されても法人税の納税額 として同じです しかし、それぞれの税率に影響があります 平成26年10月1日以降の最初の事業年度の各税率を ご案内しま...(続きを読む)

- 近江 清秀

- (税理士)

節税対策!いま、ふるさと納税がホットです(2・実行編)

![]() 今年もあと3か月ほどです。

2014年12月31日までに寄付をしなければ、来年の3月15日までにおこなう確定申告と、

それに応じた所得税の還付と住民税の軽減を受けられないので残りの期下もあとわずかです。

今回は、ふるさと納税にて具体的に寄付をする事例を説明します。

まずは、ふるさと納税に申し込むことからスタートです。

どの地域に寄付をすればよいのかを選択しましょう。

所得税の還付...(続きを読む)

今年もあと3か月ほどです。

2014年12月31日までに寄付をしなければ、来年の3月15日までにおこなう確定申告と、

それに応じた所得税の還付と住民税の軽減を受けられないので残りの期下もあとわずかです。

今回は、ふるさと納税にて具体的に寄付をする事例を説明します。

まずは、ふるさと納税に申し込むことからスタートです。

どの地域に寄付をすればよいのかを選択しましょう。

所得税の還付...(続きを読む)

- 大長 伸吉

- (不動産投資アドバイザー)

確定拠出年金のメリットとデメリットとは?

ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 今年の4月から某上場企業で従業員向けにマネー相談を行わせていただいているのですが、その会社は最近になって確定拠出年金制度を導入されました。そういうこともあり確定拠出年金についての相談は多く、従業員の皆さんは確定拠出年金についてはよくわかっていないようです。 ちなみに、確定拠出年金とは毎月決まった(確定)金額を積み立てて(拠出)、定年後に...(続きを読む)

- 柴垣 和哉

- (ファイナンシャルプランナー)

節税対策!いま、ふるさと納税がホットです

節税対策として、お勧めしたいものが「ふるさと納税」です。 これほど気持ちよく、合法的に伝えられる節税対策は珍しいものです。 平成20年からはじまった制度ですが、今年の4月に制度の内容が改定され、 最近注目され始めていて、利用者も急激に増えています。 「ふるさと納税制度」とは、ふるさとに直接納税する制度ではなく、 応援したい都道府県や市区町村などの自治体に寄付をする制度...(続きを読む)

- 大長 伸吉

- (不動産投資アドバイザー)

生前贈与をうまく使いこなす Part4 ~教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 ~

ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 生前贈与をうまく使いこなす Part4「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」 についてお伝えいたします。 平成25年4月平成27年12月までの間に、30歳未満の受贈者が、教育資金等に充てるため、金融機関等との一定の契約にもとづき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から教育資金を贈与された場...(続きを読む)

- 釜口 博

- (ファイナンシャルプランナー)

消費税増税分の負担を軽減できる!『すまい給付金』

4月から消費税が8%になり、税金の負担が増えましたね。

住宅は高額な買い物ですので、購入する人に消費税の8%が大きな負担となってしまいます。

これから賃貸併用住宅の取得しようとしている人に朗報です。

住宅を取得者向けに、消費税の負担を軽減することを目的とした『すまい給付金』という制度があります。

消費税が8%-10%に引上げられた後に住宅を取得した場合、引上げによる負担を軽減するため...(続きを読む)

4月から消費税が8%になり、税金の負担が増えましたね。

住宅は高額な買い物ですので、購入する人に消費税の8%が大きな負担となってしまいます。

これから賃貸併用住宅の取得しようとしている人に朗報です。

住宅を取得者向けに、消費税の負担を軽減することを目的とした『すまい給付金』という制度があります。

消費税が8%-10%に引上げられた後に住宅を取得した場合、引上げによる負担を軽減するため...(続きを読む)

- 大長 伸吉

- (不動産投資アドバイザー)

ふるさと納税で地域活性!WIN-WINの輪を繋げましょ?

![]() 最近、行政がよい循環をつくろうと頑張っている様子が

色々な施策に見られますね。

その中の一つがふるさと納税!

筆者もその循環を取り入れております。

ふるさと納税と聞くと、

『名産物が欲しいからやるんでしょ?』

『そんなの偽善的ですよ』

『私欲で動いてるなんてっ!(無償の愛が素敵なんです!)』

と言われる方がいますが、

『それでも良いじゃないですか!』

と筆者は思っています。

東北の震災、

復興...(続きを読む)

最近、行政がよい循環をつくろうと頑張っている様子が

色々な施策に見られますね。

その中の一つがふるさと納税!

筆者もその循環を取り入れております。

ふるさと納税と聞くと、

『名産物が欲しいからやるんでしょ?』

『そんなの偽善的ですよ』

『私欲で動いてるなんてっ!(無償の愛が素敵なんです!)』

と言われる方がいますが、

『それでも良いじゃないですか!』

と筆者は思っています。

東北の震災、

復興...(続きを読む)

- みかん

- (鍼灸マッサージ師)

571件中 101~150 件目

「増税」に関するまとめ

-

消費税、相続税など相次ぐ増税!この大増税にあなたができる対策は?

消費税は2014年に8%、2015年に10%の増税(2014年11月、2017年4月に延期されました)。相続税は2015年、復興税は2013年と相次ぐ増税が決定しています。 今後の経済回復が不透明の中、あなたの家計に大きな打撃となること間違いありません。 この大増税時代に、どんな対策ができるか?何が必要なのか?プロファイルの専門家が増税対策の情報を発信していきます。

専門家に質問する

専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!

検索する

気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。