「要支援」を含むコラム・事例

55件が該当しました

55件中 1~50件目

- 1

- 2

つま先上げ、かかと上げのススメ

要支援や要介護の高齢者の方のリハビリ運動で、つま先上げ、かかと上げがあります。椅子に座ったままでもふくらはぎとスネの筋肉を鍛えることができる定番のエクササイズですね。でも、このエクササイズは高齢者だけではなく、一日中デスクワークであまり歩かない方たちにもぜひやってほしいエクササイズです。足首を引き締める足首キュッとエクササイズ特に足がむくんだり、重たく感じる人はぜひ。ふくらはぎは第二の心臓と言われ...(続きを読む)

- 石本 工

- (スポーツトレーナー)

介護関連の民間保険が多様化!しっかり見極めて活用

1.従来の逆発想の介護保険 現状の民間の介護保険は、介護状態ではない被保険者がまだ元気なうちに加入し、保険会社が規定している介護状態に該当すれば、保険金が支給される保険が主流だ。 また介護状態が継続すれば、年金形式で継続的に給付金が支給される介護保険もあるため、介護状態が改善したことによる経済的なインセンティブは働かない商品設定である。 SOMPOホールディングスとアイアル少額...(続きを読む)

- 釜口 博

- (ファイナンシャルプランナー)

熊本地震(益城町近隣市町村)で、注意をしていただきたい事

2016年4月15日21時26分 熊本県を震源とする地震(M6.4)が発生しました。

2016年04月14日21時26分 熊本県熊本地方 M6.4 b

震源と規模・深さから勘案すると、日奈久断層帯および布田川断層帯が動いた可能性が考えられます。また、広域に考えると大分~熊本構造 線を発端とする別府~島原地溝帯に影響することも考えられます。

熊本の活断層図

しばらくの間は同クラ...(続きを読む)

2016年4月15日21時26分 熊本県を震源とする地震(M6.4)が発生しました。

2016年04月14日21時26分 熊本県熊本地方 M6.4 b

震源と規模・深さから勘案すると、日奈久断層帯および布田川断層帯が動いた可能性が考えられます。また、広域に考えると大分~熊本構造 線を発端とする別府~島原地溝帯に影響することも考えられます。

熊本の活断層図

しばらくの間は同クラ...(続きを読む)

- 松島 康生

- (防災アドバイザー)

公的介護保険制度について

平成12(2000)年4月にスタートした制度で、原則として40歳以上の国民全員が公的介護保険制度に加入しています。介護が必要と認定された場合に、費用の一部を支払って介護サービスを受けることができます。つまり、サービスの提供という“現物支給”が原則であり、現金で受け取ることはできません。65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といい、保障される範囲や保険料等が異なりま...(続きを読む)

平成12(2000)年4月にスタートした制度で、原則として40歳以上の国民全員が公的介護保険制度に加入しています。介護が必要と認定された場合に、費用の一部を支払って介護サービスを受けることができます。つまり、サービスの提供という“現物支給”が原則であり、現金で受け取ることはできません。65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といい、保障される範囲や保険料等が異なりま...(続きを読む)

- 田中 香津奈

- (ファイナンシャルプランナー)

老後資金(3)介護費用はいくらかかるか?(山下FP企画・西宮)

日本は、世界有数の長寿国であり、 介護はどの家庭にも起こりうる課題となってきました。 厚生労働省の調査によると、 要介護者の発生率は、 加齢とともに急速に高まり、80~84歳で約30%、 85歳以上で約60%となっています。 要介護(要支援)認定者数は、 昨年10月に600万人を超え、 65歳以上の約18%を占め、 性別の内訳は、男性が約185万人、 女性が約415万人となっていま...(続きを読む)

- 山下 幸子

- (ファイナンシャルプランナー)

【老人ホームに入居した場合の相続税の節税にご注意!!】

【老人ホームに入居した場合の相続税の節税にご注意!!】 相続税を計算するに当たって、自宅の土地の評価については一定の条件を 満たす場合に限り、80%評価減できるという特例があります この特例を、『小規模宅地の特例』といいます。 平成25年度税制改正で、この小規模宅地の特例についても 改正がありました。 ただし、小規模宅地の特例に関する税制改正はいずれも税額が 引下げられる内容です。 そのひ...(続きを読む)

- 近江 清秀

- (税理士)

介護保険で利用できるサービス<住宅改修>

在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けているかたが介護保険給付対象となる住宅改修をした場合、申請により、住宅改修に要した費用(補助対象上限額20万円)の9割に相当する額を支給します。支給上限額は18万円です。※三鷹市の場合

チェックポイント

✔ 要支援・要介護認定を受けている

まだ認定を受けていない方は、関連コラム「介護サービスを利用するには」をご参照ください。

支給対象...(続きを読む)

在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けているかたが介護保険給付対象となる住宅改修をした場合、申請により、住宅改修に要した費用(補助対象上限額20万円)の9割に相当する額を支給します。支給上限額は18万円です。※三鷹市の場合

チェックポイント

✔ 要支援・要介護認定を受けている

まだ認定を受けていない方は、関連コラム「介護サービスを利用するには」をご参照ください。

支給対象...(続きを読む)

- 京増 恵太郎

- (ファイナンシャルプランナー)

介護サービスを利用するには

![]() 介護サービスを利用するには、介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられません。

まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。

介護認定では、介護の必要な度合いによって、要支援1・2、要介護1~5に認定され、支給限度額が決まります。

例)三鷹市の場合

1か月の支給限度額

要支援1 4万9,700円

要支援2 10万...(続きを読む)

介護サービスを利用するには、介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられません。

まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。

介護認定では、介護の必要な度合いによって、要支援1・2、要介護1~5に認定され、支給限度額が決まります。

例)三鷹市の場合

1か月の支給限度額

要支援1 4万9,700円

要支援2 10万...(続きを読む)

- 京増 恵太郎

- (ファイナンシャルプランナー)

介護のデイサービスにも時代の波が

現在、起業の中で最も時流に乗った堅実な起業と言いますと、やはり介護分野での起業と言うことになります。65歳以上の高齢者が年々増加するわが国では、介護分野は利用者が不足して悩むことがありません。これから、戦後生まれの団塊世代が続々と高齢に達しますから、ビジネスとしては安泰といえます。 問題は、ますます増加が見込まれる高齢者に対し、介護保険の資金や国の予算など資金が追いつくかが問題になります。デ...(続きを読む)

- 中山おさひろ

- (起業コンサルタント)

「お年寄りの顔を輝かせたい」 作品展をプロデュースしました

私が提供している新サービスの一つに、「大人の発表会」があります。

「大人の発表会」とは、自分の趣味などを披露する(=人に見てもらう)こと。

子どもの頃にワクワクドキドキした学芸会やピアノの発表会。

学生時代の文化祭。

誰もがきっと経験したことがあるでしょう。

その準備と当日は、充実感たっぷりで夢中になったことと思います。

けれども、大人になって家族ができたり、仕事が忙しくなったり...(続きを読む)

- 石崎 公子

- (イベントプランナー)

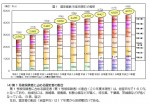

要介護の方は75歳以上で21.9%、介護者は何方が担うのか等

平成24年内閣府の高齢社会白書をベースに、高齢者の実情を紹介しています。 高齢者の殆どが元気で活動的なのですが、高齢者の絶対数が急速に増加しますので、介護・介助が必要な方達も急増いたします。図は第一号被保険者(65歳以上)の要介護度別認定者数の推移です。 平成21年度では、要介護、要支援の認定者は4,696,000人です。今後団塊世代が後期高齢者になる年まで急増トレンドが続く見込みです。7...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

公的介護保険の1号、2号被保険者の違い

護保険の場合、被保険者と被扶養者の区別はありません。どなたも加入する必要があります。 保険者は 市町村と特別区で、被保険者の管理や保険料徴収を行います、そして、保険料収入や国からの負担金等を財源に、保険財政の適正な運用を図りながら、保険事故が発生した場合の保険給付をおこないます。 被保険者は、2つに分かれています。 第一号被保険者は、市区町村の区域内に住所を有する65さいいじょうのもので、要介護...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

保険(介護保険制度とは)

介護保険制度は、2000年(平成12年)4月から実施された制度で、この制度の導入によって、高齢者介護の現場は大きく変化したといわれています。 介護保険制度は、将来的に増加することが予想されている介護費用を安定確保するため、社会保険方式で対応するとした点などに特徴があります。 介護保険制度による介護サービスを利用するためには、まず、被保険者が保険給付を受ける要件を満たしているかを確認するため、要...(続きを読む)

- 松尾 琢磨

- (ファイナンシャルプランナー)

福祉住環境コーディネーターとバリアフリー住宅

- 堀 紳一朗

- (建築家)

介護保険の利用料負担引き上げは見送り

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 公的介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて利用額に上限(支給限度額)が決められています。 上限の範囲内でサービスを利用する場合、利用者負担は1...(続きを読む)

- 森 久美子

- (ファイナンシャルプランナー)

老後 高齢者の約80%は要介護・要支援の受給者ではありません。

![]() 老後の設計で心配に為るのは、介護サービスです。厚労省平成22年度介護給付費実態調査の概況によれば、平成22年11月審査によれば、合計で4 135.9千人の方達が給付を受けていらっしゃいます。内、65歳以上の高齢者は3,997.2千人ですから、介護サービスの使用者の96.6%が高齢者ということになります。

男性が1,203.7千人で女性が2,932.2千人です。介護サービスを利用している約7割は女性...(続きを読む)

老後の設計で心配に為るのは、介護サービスです。厚労省平成22年度介護給付費実態調査の概況によれば、平成22年11月審査によれば、合計で4 135.9千人の方達が給付を受けていらっしゃいます。内、65歳以上の高齢者は3,997.2千人ですから、介護サービスの使用者の96.6%が高齢者ということになります。

男性が1,203.7千人で女性が2,932.2千人です。介護サービスを利用している約7割は女性...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

老後 生活設計 介護サービスを利用する手続き

ご自身、またはご家族の誰かが、介護サービスを受けたい場合には、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定の流れはも添付したスライドに示します。

掲載した図、サービス利用の手続きは厚労省ホームページより

まず、お住いの市区町村の介護保険担当窓口で申請します。

本人の心身の状況を調べるために「認定調査員」が訪問します。

ここで、基礎調査79項目とその他の特別な事項をヒヤリングします。

この調...(続きを読む)

ご自身、またはご家族の誰かが、介護サービスを受けたい場合には、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定の流れはも添付したスライドに示します。

掲載した図、サービス利用の手続きは厚労省ホームページより

まず、お住いの市区町村の介護保険担当窓口で申請します。

本人の心身の状況を調べるために「認定調査員」が訪問します。

ここで、基礎調査79項目とその他の特別な事項をヒヤリングします。

この調...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

老後 生活設計 介護保険に加入されている方は何人でしょう

前回ご紹介した介護保険の第1号保険者は、平成22年11月末現在2,907万人とされています(厚生労働省介護保険事業状況報告の概要 平成22年11月暫定版より)

介護保険が導入された平成12年度末では2,242.2万人でしたので、10年間で約6,60万人増加しています。いかに凄まじい勢いで高齢化が進んだのかが解ります。読者の皆様が65歳に達するのはいつでしょうか。私は今年66歳を迎えました。

...(続きを読む)

前回ご紹介した介護保険の第1号保険者は、平成22年11月末現在2,907万人とされています(厚生労働省介護保険事業状況報告の概要 平成22年11月暫定版より)

介護保険が導入された平成12年度末では2,242.2万人でしたので、10年間で約6,60万人増加しています。いかに凄まじい勢いで高齢化が進んだのかが解ります。読者の皆様が65歳に達するのはいつでしょうか。私は今年66歳を迎えました。

...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

老後 生活設計 介護保険とは? 運営主体は区市町村です

高齢者になれば、殆どの方は介護保険を使用することになります。 このため介護保険の仕組みについてご紹介します。 介護保険とは 40歳以上の方が被保険者(保険の加入者)となり、保険料を負担します。介護が必要と認定されたときに、費用の一部(現在は原則10%です)、を支払って介護サービスを利用する制度です。 被保険者とは 原則、日本に居住する40歳以上の方全員が被保険者(保険の加入者)です。 40歳以...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

要介護者が担当ケアマネジャーを替えたくない時

介護保険サービスの利用者やその家族が、担当のケアマネジャーさんとの関係が良好で信頼しているにもかかわらず、制度上の理由などでケアマネジャーが替わる時があります。

当たり前のことですが、在宅で生活していた要介護高齢者が介護施設に入所することになれば、それまで担当したケアマネジャーとの関係はなくなります。これは制度上もっとも多くある話です。しかし、よく考えてみると要介護高齢者の在宅生活を支えるために...(続きを読む)

介護保険サービスの利用者やその家族が、担当のケアマネジャーさんとの関係が良好で信頼しているにもかかわらず、制度上の理由などでケアマネジャーが替わる時があります。

当たり前のことですが、在宅で生活していた要介護高齢者が介護施設に入所することになれば、それまで担当したケアマネジャーとの関係はなくなります。これは制度上もっとも多くある話です。しかし、よく考えてみると要介護高齢者の在宅生活を支えるために...(続きを読む)

- 福岡 浩

- (経営コンサルタント)

11月講演骨子決定!!

- 荒井 信雄

- (起業コンサルタント)

バリアフリー改修した住宅の固定資産税減額

今日はバリアフリー改修をした場合の固定資産税の減額の条件について紹介します。 平成19年1月1日以前からあるマイホームで、65歳以上の方等が居住するマイホームについて、一定の条件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合には、固定資産税が減額されることになりました。 今日はその内、減額の対象となるマイホームの条件について紹介します。 減額の対象となるマイホームとは? 以下...(続きを読む)

- 佐藤 昭一

- (税理士)

生命保険 見直し 介護保険

生命保険 見直し 介護保険 平成18年4月時点での 65歳以上の要介護(要支援)認定者数は420万人だそうです。 65歳以上の高齢者の6.2人に1人は 要介護認定者という計算になります。 *厚生労働省「介護保険事業状況報告」より 65歳といえば、今では第二の人生のスタートと言われる年齢ですが この数値からすると 自分...(続きを読む)

- 森 和彦

- (ファイナンシャルプランナー)

55件中 1~50 件目

- 1

- 2

専門家に質問する

専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!

検索する

気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。