「被相続人」を含むコラム・事例

421件が該当しました

421件中 1~50件目

空き家対策に有効? 相続空き家売却の特別控除

1.空き家増加は社会問題である 総務省統計局の平成25年住宅・土地統計調査によれば、2013年時点の空き家の総戸数は820万戸で、2008年調査の659万戸よりも大幅に増えていることが分かる。 また、2013年時点では日本に約6,000万戸の住宅があり、そのうち13.5%が空き家だ。 このままでは日本中に空き家があふれてしまうことになり、なんらかの空き家対策が必要であった。 空き家が...(続きを読む)

- 釜口 博

- (ファイナンシャルプランナー)

資産フライトは要注意!資産フライトのリスクと落とし穴

安易な資産フライト、特に不動産の購入にはリスクが ―――自分の資産を日本だけにとどめておくのではなく、日本以外の国へ資産を移す「資産フライト」が増えていると聞きます。なぜですか? 「グローバル化に備えて、というのは表向きの理由。多くの場合、節税や日本が抱えるリスクに備えるためでしょう。超高齢社会の到来による年金財政の悪化、進まぬ財政再建と累積する財政赤字…今、日本にはさまざまな問題があります...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

1億円を相続することに!知っておきたい相続税のこと

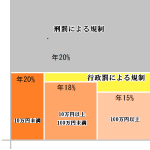

相続税の改正には大きなポイントが4つ ―――資産のことを考えるとき、相続もキーワードになりますよね?昨年、相続税に関する法律が変わったと聞きましたが… 「『約600万世帯が相続税の負担を迫られる可能性がある』といった情報が流れたことは、記憶に新しいですね。 改正のポイントは大きく4つあります。 1、基礎控除額の減額 2、税率の引き上げ 3、未成年者控除および障害者控除の控除額の増額 4、小...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

生命保険が相続対策に有効な2つの理由

1.相続対策は2つ 昨年1月に相続税の非課税枠が下がったことにより、相続税を支払わなければいけない、または相続税額が高くなる方が増え、FP相談の内容も相続の案件が増えてきている。 相続対策は大きく分ければ2つ。 1.相続税対策 2.遺産分割対策 2.相続税対策 生命保険の保険金は、それ自体に非課税枠が設けられている。 【 500万円×法定相続人の人数 】が非課税...(続きを読む)

- 釜口 博

- (ファイナンシャルプランナー)

貴方は資産運用に必要な期間を何年と予定していますか

少子高齢化、老老介護、相続増税、老年貧乏等々の文言が新聞・週刊誌・TVで取り上げてきました。 その時々の話題に振り回される前に、ご自身が資産運用を行うべき年数をお考えください。よく金融機関の中ではお客様に、若い時はリスクを取って資産を殖やし、高齢になったら堅実なリスクの低い運用を心がけると良いというセールス言葉で、ターゲット・イヤー・ファンドをお勧めしています。 現在これが当てはまる方は、昭和2...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

死亡保険金を受け取ったとき

個人が死亡して受取人が死亡保険金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種...(続きを読む)

個人が死亡して受取人が死亡保険金を受け取った場合には、契約者・被保険者・受取人が誰であるかにより、相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税対象になります。所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種...(続きを読む)

- 田中 香津奈

- (ファイナンシャルプランナー)

相続税の計算方法(2015年1月~)

相続税法の改正により、2015年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。改めましてご確認いただければと思います。今後も改正される可能性がありますので、その点はご注意ください。 法定相続人と法定相続分相続分は遺言で指定することができますが、遺言な無い場合は相続人で話し合う(遺産分割協議)ことになります。その際の基準となるのが「法定相続分」です。その他、相続人が亡くなっていた場...(続きを読む)

- 小川 正之

- (ファイナンシャルプランナー)

節税のため(海外)非居住者になるメリットは小さい。

![]() 国外に財産を持ち出せば、節税になるとの都会伝説がありますが、著者は企業の事業活動として、海外に本社や地域統括会社を移転することは、事業目標達成からあり得ると考えますが、従前から、個人が節税のために移住することは殆どメリットが無く、デメリットの方が大きいと発言してきましたが、本年もまた資産の補足と課税強化の施策が入っています。

■国外財産調書制度

既に2013年の税制改定により、「国外財産...(続きを読む)

国外に財産を持ち出せば、節税になるとの都会伝説がありますが、著者は企業の事業活動として、海外に本社や地域統括会社を移転することは、事業目標達成からあり得ると考えますが、従前から、個人が節税のために移住することは殆どメリットが無く、デメリットの方が大きいと発言してきましたが、本年もまた資産の補足と課税強化の施策が入っています。

■国外財産調書制度

既に2013年の税制改定により、「国外財産...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

最高裁判決、投資信託の預かり金は一部の相続人による法定相続分の支払請求ができない

最高裁は平成26年12月12日、一部の相続人が、故人の投資信託に関して発生し、故人の証券口座に入金された預かり金(元は収益分配金や元本償還金)について、相続人自身の法定相続分3分の1の払戻しを証券会社に求めた訴訟において、「上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は、上記販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができない」と判断...(続きを読む)

- 酒井 尚土

- (弁護士)

相続・節税バブルにご注意を !!! 相続の多くは相続税が発生しません。

2014年10月10日NHK朝のニュースで「相続税バブル」の状況を伝えていました。番組はデータなどのベースもしっかり押さえられ、かつ節税対策のリスクも報道しています。このように節税効果だけでなく、その対策が将来に亘って有効かを検証したのちに節税策を行うことをお勧めします。 財務省資料「相続税の課税状況の推移」によれば、平成23年の死亡者数は1,253,066人でしたが、課税件数は51,55...(続きを読む)

- 吉野 充巨

- (ファイナンシャルプランナー)

遺言と相続手続き研修講座の講師を3時間行ってきました|東京都内

- 明石 久美

- (ファイナンシャルプランナー)

421件中 1~50 件目

「相続」に関するまとめ

-

相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!

相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!

専門家に質問する

専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!

検索する

気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。