不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴

【不確定な契約条件の注意点/角地緩和(建蔽率10%アップ)が使えない角地④】

今回は、所有権(財産境)部分への接道状況で変わる、角地緩和利用の可否です。

これだけ聞くと、意味がまったく分からないと思います。

ポイントを簡単に言いますと、隅切り部分を誰が所有しているかです。

前回までに、角地緩和を受ける前提の建物プランを検討する場合のポイントとして、

その物件の『地域別の角地緩和の適用要件』をしっかり確認することが大切と言いました。

役所の建築審査課などへ測量図等の図面を持参して物件を特定し、

接道の長さ、敷地の周長、角地の角度、道路の幅員など伝えた上で

角地緩和が利用できる敷地形状なのか確認しましょうという話でした。

この話に合わせて隅切りの解説も簡単に入れていますが、その隅切り部分を

所有しているのが自分になるのか、第三者なのかで注意点が変わってきます。

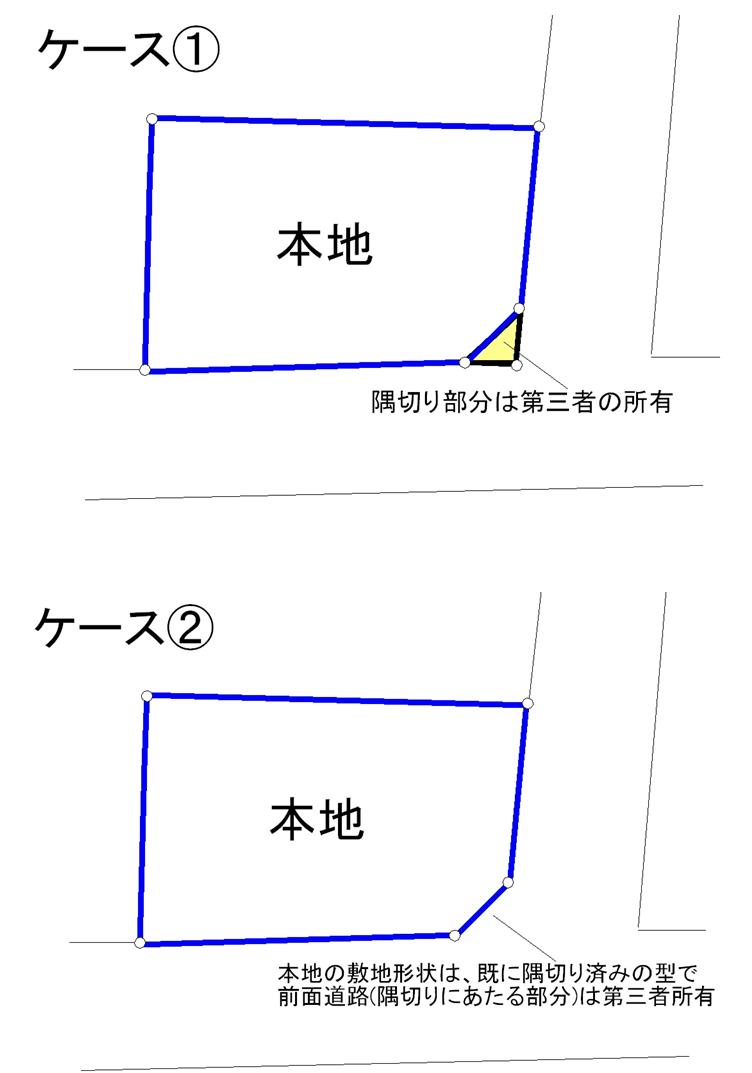

画像1は、隅切り部分を自己所有していないパターンです。

この隅切りを誰が所有しているとか、財産境に対して道路境界は角地状に

接していないとか、そういった説明は役所ではしてくれません。

この、「道路境界(建築基準法上の道路)」と「財産境」の

2つの境界があることを知って下さい。

まず「角地の物件」と言っても、見た目が道路形状になっているアスファルトの

角地という意味ではありません。

「建築基準法上の道路が交わる角地」ということです。

建築基準法上の道路とは、人や車が通行するために作られたアスファルト状の部分

ということではなく、また、登記簿謄本の地目が公衆用道路と登記されているかどうか

でもなく、「建築基準法という法律で、ここからここまでが道路」と定義された部分

のことです。

ちなみに、建物を建てようとする敷地が、この建築基準法上の道路に2メートル以上接道

していないと、原則、建築不可となり建物を建てられない土地という事になります。

この建築基準法の道路に関しては、下記のコラムも参考して下さい。

■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは①】

http://profile.ne.jp/w/c-80720/

■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは②】

http://profile.ne.jp/w/c-80721/

そして「財産境(土地境界)」とは、自己所有する予定の土地の境界です。

買主にとっての売買対象地です。

売買対象地の位置を「土地境界」とか「財産境」と言い、隣地の所有者と

境界立会をして、その範囲をハッキリさせている場合もあれば、立会などは

なく、将来的に境界立会を行った結果、互いの同意の基で境界ラインが変わり、

敷地形状や自己所有の範囲、敷地面積などが変化する可能性のある物件もあります。

あくまで、どの部分・どこからどこまでの土地を所有しているか、購入するか

という境界線ですから、その土地が「道路境界(建築基準法上の道路)」に接して

いるかは別の話になります。

では、どの部分が法律(建築基準法)で道路扱いされているかの確認をするかですが、

管轄の役所等で行うことになります。

道路管理課であったり、建築指導課であったり、部署名は色々で、

道路種別によっても管理や判断の先が変わりますが、

・道路種別の確認

・建築基準法上の道路の範囲の確認

・その根拠となる図面や資料の取得、協議等の有無、考え方の聴取

などを行って、建築基準法の道路位置を確認していきます。

「財産境(土地境界)」に関しては、法務局で地積測量図を取得したり、

土地所有者が境界立会などを過去に行っていれば、その基となる測量図や

立会確認書などをもらい、境界ポイント等の目印を現地で確認して、

売買対象地の範囲を知るようになります。

間違えているケースは、見た目の道路形状(アスファルトや側溝)部分が、

内角120度未満かどうかや、周長の3分の1以上が見た目の道路と接して

いるかどうかなど、「見た目の道路」と「見た目の本地」で判断している

場合です。

正しくは「道路境界(建築基準法上の道路)」と「財産境(土地境界)」で判断

しなければいけません。

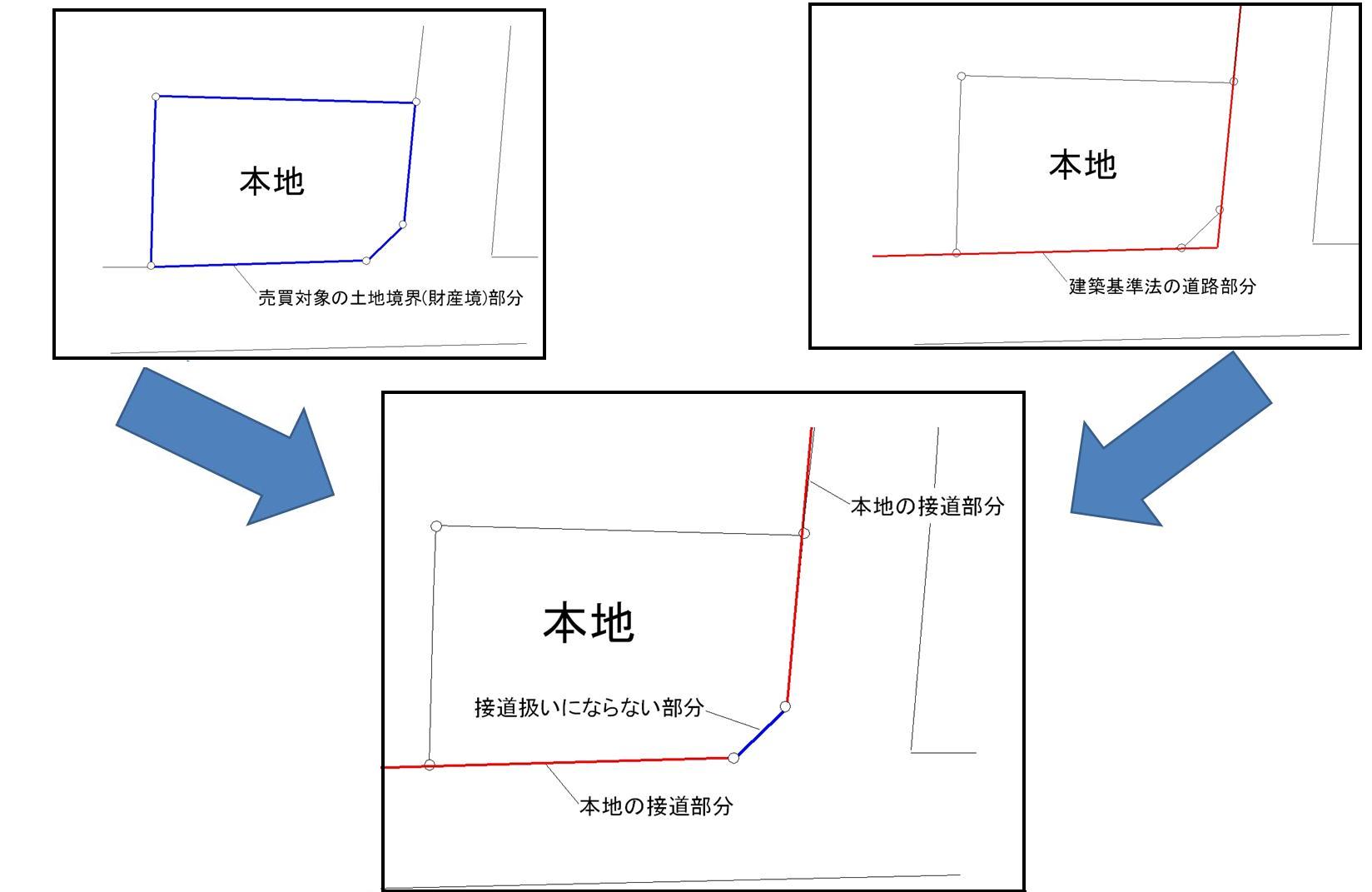

この財産境と建築基準法の道路の位置を照合した際、

画像2のように、角地形状になっていない場合があると、

角地ではない敷地となり、角地緩和が利用できなくなります。

敷地が角地かどうか、その接道の長さ、敷地の周長、道路が交わっている角度などは、

敷地:財産境(土地境界)【見た目の本地 ×】

道路:道路境界(建築基準法上の道路) 【見た目の道路 ×】

と置き換えて、

まずは敷地(財産境)の位置確認、そして道路(建築基準法上)の位置確認を行い、

2つの境界ラインを照合し、その上で角地緩和が利用できる敷地形状なのか、

地域別の角地緩和の適用要件は満たされているかを考えていく手順となります。

次回は、「意味のない建蔽率の角地緩和が利用できる土地」です。

せっかく角地緩和が利用できる要件が整っているのに、

別の縛りで適用できないケースです。

その後に実例を2つ程ご紹介しますので、次回のものと合わせて

今までのコラムを読み直し実例を見て頂ける勉強になると思います。

尚、建築可能な建物の規模に関しては、斜線制限・高度地区・日影規制等により

建築制限を受け、角地緩和の利用未利用に限らず1割増の建蔽率利用が出来ない

場合がございます。特定の敷地に対する建築可能な建物規模については、

建築士等の専門家との打ち合わせが必要です。

このコラムの執筆専門家

このコラムの執筆専門家

- 藤森 哲也

- (不動産コンサルタント)

- 株式会社アドキャスト 代表取締役

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

「物件購入の落とし穴」のコラム

「物件購入の落とし穴」のコラム

不動産売買 トラブル相談例⑤【建築条件付きの土地の注意点④】(2014/04/01 09:04)

不動産売買 トラブル相談例⑤【建築条件付きの土地の注意点③】(2014/03/31 09:03)

不動産売買 トラブル相談例⑤【つなぎ融資の利息とは】(2013/12/15 17:12)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【32:位置指定道路の調査とリスクヘッジ 実践編④】(2013/03/27 17:03)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【28:角地緩和が使えない角地】(2013/01/13 15:01)

このコラムに類似したコラム

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【31:位置指定道路の調査とリスクヘッジ 実践編③】 藤森 哲也 - 不動産コンサルタント(2013/03/24 10:35)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【27:角地緩和が使えない角地】 藤森 哲也 - 不動産コンサルタント(2013/01/06 17:56)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【20:電柱・標識などの設置予定箇所】 藤森 哲也 - 不動産コンサルタント(2012/11/27 15:01)

【Youtube】10分でわかる不動産講座~新聞折込チラシの見方~ 藤森 哲也 - 不動産コンサルタント(2020/11/10 10:32)

囲い込み、おとり広告 山田 大史 - 代表サポーター(2016/11/27 10:10)