- 大澤 眞知子

- Super World Club 代表

- カナダ留学・クリティカルシンキング専門家

対象:子供の教育・受験

[英語で社会科 - 地図が描けるかな?] - 発達心理学からの英語指導

-

![]()

発達心理学の見地から「英語教育は10歳くらいから始めるのが最適」と勧めています。

理由は、「脳」の準備が出来ていないからです。

いくら大金をはたいて幼児英語教室に通わせても、外国語として入る情報を「脳」が処理することが出来ません。

Concrete Operational Stage と呼ばれる「脳」の発達段階が必須です。

Concrete Operational Stage とは子供の「脳」が論理的な働きを始め、周りのものや学んだものを柔軟にまとめ始める時期を指します。

大体7歳くらいからこの発達が始まると考えられています。

これ以前の幼い「脳」の段階では、英語は単なる暗号のようなものとして「脳」にいったんは入りますが、バラバラなままで、そのうち消えてしまいます。

問題を解決するのには違う角度から見てみることが可能であるとか(外国語を日本語と異なる角度でみること)物事をカテゴリーに分けることが出来るようになるとか(習ったことを「脳」の中でまとめる)様々な能力がついてくる時期ですが、以前から多くの子供と接する経験の中で重大なことに気がつきました。

やはりこの時期に発達する知力、Spatial reasoning (空間を理解しそれを言葉や絵で論理的に理解する)が、外国語を理解するための「脳」の準備と密接に関係しているということです。

色々な学習を、英語という言語媒体を使い指導する中で、入門クラス(年齢8歳〜10歳)の「英語で社会科」では、自分の家の近所の地図を描いてもらいます。

その後、英語で様々な説明に挑戦するというプロジェクトです。

自分の近所の地図を描くという能力には、Concrete Operational Stage の知力まで発達していることが必須です。

自分の家の絵だけを描くわけではありません。

自分の家の周りにある広範囲な地図を描きます。

そのためには、「脳」の中で空間を考える能力はもちろん、近辺に存在するものをあらゆる角度から理解するスキルが絶対に必要になります。

もちろん、空から見るように全体像を一度に「脳」に浮かべることは出来ませんので、部分部分に分け、その各部分を結びつけながら、全体の地図を描くという作業が必要になります。

これが出来るのが Concrete Operational Stage という発達段階です。

「脳」の中で英語という外国語を考え、今まで持っている日本語とは全く異なる視点で理解していく能力。

発音、単語、文法、マナーなど、学んだことを部分的に単に暗記するのではなく、それらをすべて正しく結びつけて理解する能力。

外国語を学ぶに十分準備の出来た「脳」と、地図を描く能力まで発達した「脳」とには大きな共通点があるわけです。

実際の教室でも同じ現象が起こっています。

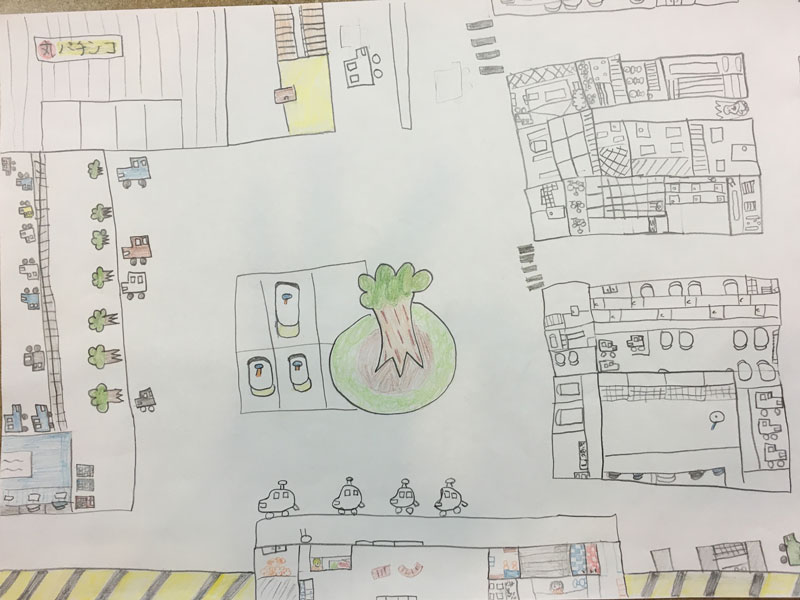

完成途中の地図を添付していますが、描いていく過程がまた興味深いです。

「脳」のどの部分を起動して描き始めたが手に取るようにわかります。

興味深い地図を紹介してみます。

(まだ色塗りの途中ですが、この作業の途中の観察が重要です。)

この地図は絵のスキルとしてはまだ荒いですが、描く方法が「数学的センス」を顕著に表わしていました。 開始したとたん定規を握ってまずは空間を描き始めました。 「才能みつけた!」とワクワクしましたね。

この地図は、宝探しにでも行きたい気持ちにさせる魅力がありますね。 この地図には英語理解に必須の想像力への潜在力を感じます。 日本の学校では表に出にくい想像力を伸ばすのが私の専門でもあります。

この地図からは圧倒的な観察能力が吹き出しています。 周りを観察する能力(Observing ability)は英語理解の土台にあるクリティカル・シンキングの、またまた土台です。 地図の完成だけでなく、能力の完成も楽しみな地図です。

Concrete Operational Stage の「脳」はこのようにして「具体的」な物事を論理的に処理出来るように発達していきます。

しかし、まだ、その「具体的」なことを抽象的な考えに当てはめることは出来ません。

自然に、健全にConcrete Operational Stage の発達を終えた子どもは、次なるFormal Operational Stage に達していきます。

抽象的、組織的、科学的な思考能力がつく段階です。

残念ながら、日本の教育制度下では、「具体的」な思考どころか、単なる「事実」を受け身で暗記するだけに集中する子供の「脳」は思うような発達をしていないと思われます。

中学生年齢の「英語で社会科」指導の観察からもその欠点は悲劇的に明らかですが、またの機会にコラムにまとめてみます。

今は、ただ、とにかく、Concrete Operational Stage でスクスク育っている「脳」が、間違った教育制度でつぶされないようと祈るばかりです。

Good luck, kiddos!!

このコラムの執筆専門家

このコラムの執筆専門家

- 大澤 眞知子

- (カナダ留学・クリティカルシンキング専門家)

- Super World Club 代表

カナダにいらっしゃい!

カナダ 在住。パンデミック後のNew Normal 留学をサポート。変わってしまった留学への強力な準備として UX English主催。[Essay Basics] [Critical Thinking] など。カナダから日本に向けての本格的オンライン留学準備レッスン・カナダクラブ運営。

「Educational Psychology」のコラム

「Educational Psychology」のコラム

The Dunning-Kruger effect [自己の愚かさも認識出来ないほどの愚かさ](2017/05/17 06:05)

英語しか出来ない人のコンプレックス(2017/05/07 05:05)

日本の子供の居場所 - 豊かで成長を止めることのない「庭」(2016/08/20 16:08)

Altruism - 幸せな大人になるために(2015/11/14 18:11)

日本の若者へ “Be Brave”(2015/10/10 18:10)

このコラムに類似したコラム

「日本の子供を褒める」ことの落とし穴 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2016/01/09 17:46)

Tiger Parents - 虎のように子供の教育に厳しい親 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2015/05/31 13:34)

自分で問題をみつけ、解決する能力 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2015/01/15 15:42)

大丈夫。 子供は急に天才にはなりませんから。 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2014/08/03 16:02)

自分で動機づけできる子供を育てるには 大澤 眞知子 - カナダ留学・クリティカルシンキング専門家(2014/04/20 12:57)