- 尾上 雅典

- 行政書士エース環境法務事務所

- 大阪府

- 行政書士

対象:企業法務

- 尾上 雅典

- (行政書士)

- 河野 英仁

- (弁理士)

産業廃棄物処理委託の注意点(第10回目)

前回のコラム「マニフェストの基本原則で解説したとおり、マニフェストは排出事業者が発行しなければなりません。

産業廃棄物の引き渡しと一緒に交付されたマニフェストは、「収集運搬業者」と「中間処理業者」の間を、産業廃棄物と一緒に移動し、それぞれの処理業者において、委託された処理が終了した日付を記載し、委託者(排出事業者)にマニフェストを返送することで、確認をする仕組みとなっています。

電子マニフェストの場合は、マニフェストの返送という手続きはありませんが、「処理終了日の記録」と「委託者への報告」という意味では、紙マニフェストと同じ流れで処理をすることになりますので、当コラムでは、以降紙マニフェストの運用方法を中心に解説してまいります。

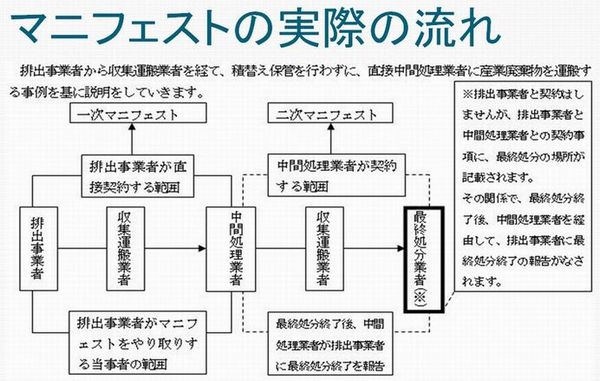

具体的なマニフェストの流れのイメージについては、掲載した画像のとおりとなります。

運用方法の詳細は、別の機会に解説してまいりますので、今回は基本的なポイントでありながら、よく実務上混同されやすい個所を解説します。

二次マニフェストとは

産業廃棄物処理委託をする際、排出事業者と最終処分業者が直接契約するケースはまれだと思います。

最終処分場に廃棄物を埋めるためには、廃棄物の大きさを一定の基準以下に小さくし、埋立場所のスペースを有効活用する必要がありますが、そのためには、「破砕」や「焼却」などの中間処理工程を経なければなりません。

そのため、自社の敷地に産業廃棄物処理施設を設置し、自力で中間処理が可能な排出事業者以外は、中間処理業者に処理を委託することになります。

中間処理業者が中間処理をして、埋め立てられるほど小さくなった廃棄物は、中間処理業者が排出事業者として、新たなマニフェストを発行し、最終処分業者のところへ搬入することになります。

この、中間処理業者が新たに発行するマニフェストのことを、実務では「二次マニフェスト」と呼びます。

排出事業者が発行した最初のマニフェストのことを、「一次マニフェスト」と呼びます。

ここから先の話が少しややこしくなるのですが、

一次マニフェストのE票(最終処分終了報告)は、二次マニフェストの運用が完全に終了しない限り、中間処理業者から返ってくることがありません。

一次マニフェストのE票とは、中間処理業者が契約している最終処分業者が埋立を完了したという最終報告であるため、二次マニフェストのE票が中間処理業者のところに戻ってきた時点ではじめて、一次マニフェストのE票を返送することが可能となります。

排出事業者のイメージできる当事者の範囲としては

排出事業者⇔収集運搬業者

排出事業者⇔中間処理業者 の2種類だけなのですが

中間処理業者⇔最終処分業者 の間で処理が終了しない限り、

排出事業者が委託した産業廃棄物の処理は完了したことにならないのです。

言い換えますと

排出事業者にしてみれば、自社の契約の範囲を超えた知らない会社が処理を終わらせてくれないことには、自社の廃棄物が完全に処理されたことにはなりません。

もっとも、「自社の契約の範囲を超えた知らない会社」と言っても、排出事業者と中間処理業者との契約書には、「廃棄物の最終処分場所」を記載しなければなりませんので、名前も場所も知らない会社ということはあり得ません。

しかしながら、排出事業者が「この最終処分業者は気に入らないので変えてください」と言っても、それだけの理由では、最終処分業者を変更することが難しいのが現実です。

「それなら、契約書の最終処分業者の欄に、どこかの最終処分会社が書かれてあれば良いのだな」と言いたくなりますが、残念ながらそうはいきません。

委託者の義務として、自社が委託する産業廃棄物の処理工程を最終処分の段階まで把握する必要があり、安定型処分場に、管理型産業廃棄物を持ち込むような契約では、違法な契約となるからです。

最終処分業者がどんな企業か知らない場合でも、最低限、その企業の許可内容を確認し、自社が委託する産業廃棄物を適法に処分できる企業かどうかを確認する必要があります。

気になる方は、いますぐチェックしてみてくださいね。

管理型産業廃棄物を排出する企業の場合は、特に厳重にチェックしておくことが重要です。

次回に続く。

運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター

著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」