- 河野 英仁

- 河野特許事務所 弁理士

- 弁理士

対象:特許・商標・著作権

- 河野 英仁

- (弁理士)

- 河野 英仁

- (弁理士)

早わかり中国特許

~中国特許の基礎と中国特許最新情報~

第9回 特許要件 創造性(2) (第2回)

河野特許事務所 2012年5月7日 執筆者:弁理士 河野 英仁

(月刊ザ・ローヤーズ 2012年1月号掲載)

5.実用新型特許の創造性

実用新型特許の創造性については専利法第22条第3項に規定されている。

専利法第22条第3項

創造性とは、現有技術に比べて、その発明が突出した実質的特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新型が実質的特徴及び進歩を有することをいう。

前半は発明特許の創造性を規定しており、後半は実用新型特許の創造性を規定している。発明特許には「突出した」及び「顕著な」の要件が課される点で、これらの要件が課されない実用新型特許とは相違する。中国の審査実務においては、当該条文上の規定の相違を踏まえ、発明特許の創造性と実用新型の創造性との判断をどのように切り分けているのか適切に理解する必要がある。

実用新型特許の創造性判断と、発明特許の創造性判断とは、引用文献数と引用文献の適用範囲の2つにおいて相違する。以下詳細を説明する。

(1)引用文献数

発明特許については、創造性を評価する際の引用文献数に制限はない。一方、実用新型特許については、一般的に1つまたは2つの引用文献を引用して創造性を評価する。引用文献数が最大2つまでに限られることから、実用新型特許は発明特許と比較して無効となりにくい。ただし、「簡単な組み合わせ」により成された実用新型特許の場合は、状況に応じて2つを超える引用文献を引用して創造性を評価することができる。

(2)適用範囲

発明特許については、当該発明特許の属する技術分野のみならず、隣接若しくは関連する技術分野、及び、当該発明により解決すべき技術的課題であって当業者が技術的手段を探り出すこととなる他の技術分野を合わせて、創造性が考慮される。

一方、実用新型特許については一般的に、当該実用新型特許の属する技術分野に着眼して創造性が考慮される。すなわち、実用新型特許は当該実用新型特許が属する技術分野に限定して創造性を判断する点で、発明の属する技術分野のみならず隣接・関連する技術分野にまで広げて創造性を判断する発明特許と相違する。

ただし、引用文献中に明らかな啓示が与えられている場合は他の分野も考慮される。例えば、引用文献中に明確に記載されており、当業者が隣接・関連する技術分野から関連の技術的手段を探り出せる場合には、隣接・関連する技術分野が考慮される。

(2)の適用範囲が争点となった事件を以下に紹介する。

6.三輪バイク事件

(1)概要

本事件では実用新型特許の創造性が問題となった。引用文献1には一部の構成要件を除き全ての構成要件が開示されていた。そして当該一部の構成要件は技術分野の異なる引用文献2に開示されており、これらの組み合わせにより自明といえるか否かが問題となった。

人民法院は引用文献1に引用文献2に至らせるための技術的啓示がないとして、創造性有りと判断した復審委員会の決定[1]を維持する判決をなした[2]。

(2)背景

(i)実用新型特許の内容

本実用新型特許の名称は“三輪オートバイ車体フレーム”であり,2006年2月13日に,東本公司により出願(出願番号200620109926.5)され、2007年1月24日に登録公告された。公告番号はCN2860990である(以下、990特許という)。なお、中国では実用新型特許出願に対し、初歩審査(日本でいう方式審査)のみが行われ、実質審査は行われず無審査で権利が発生する(専利法第40条[3])。

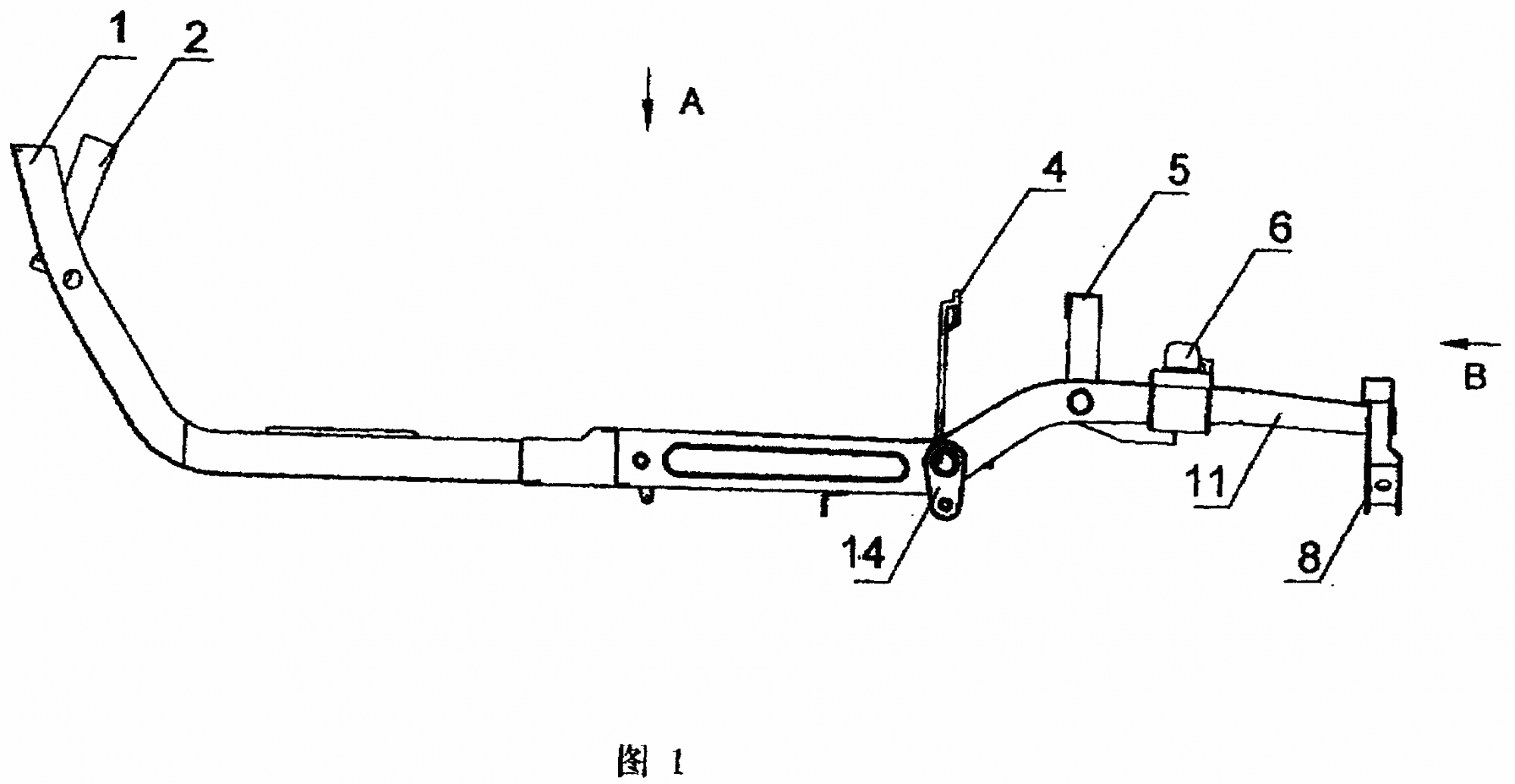

参考図1は従来の三輪オートバイの車体フレームの側面図である。

参考図1 従来の三輪オートバイの車体フレームの側面図

従来の三輪オートバイの車体フレームは、車体フレーム上にサスペンションアームが設置されており、減震器は垂直にサスペンションアームと後輪軸との間に連接されていた。このような構造では車両シャーシ全体の重心が高くなり、運転時の安定性が低く,容易に転倒するおそれがあった。

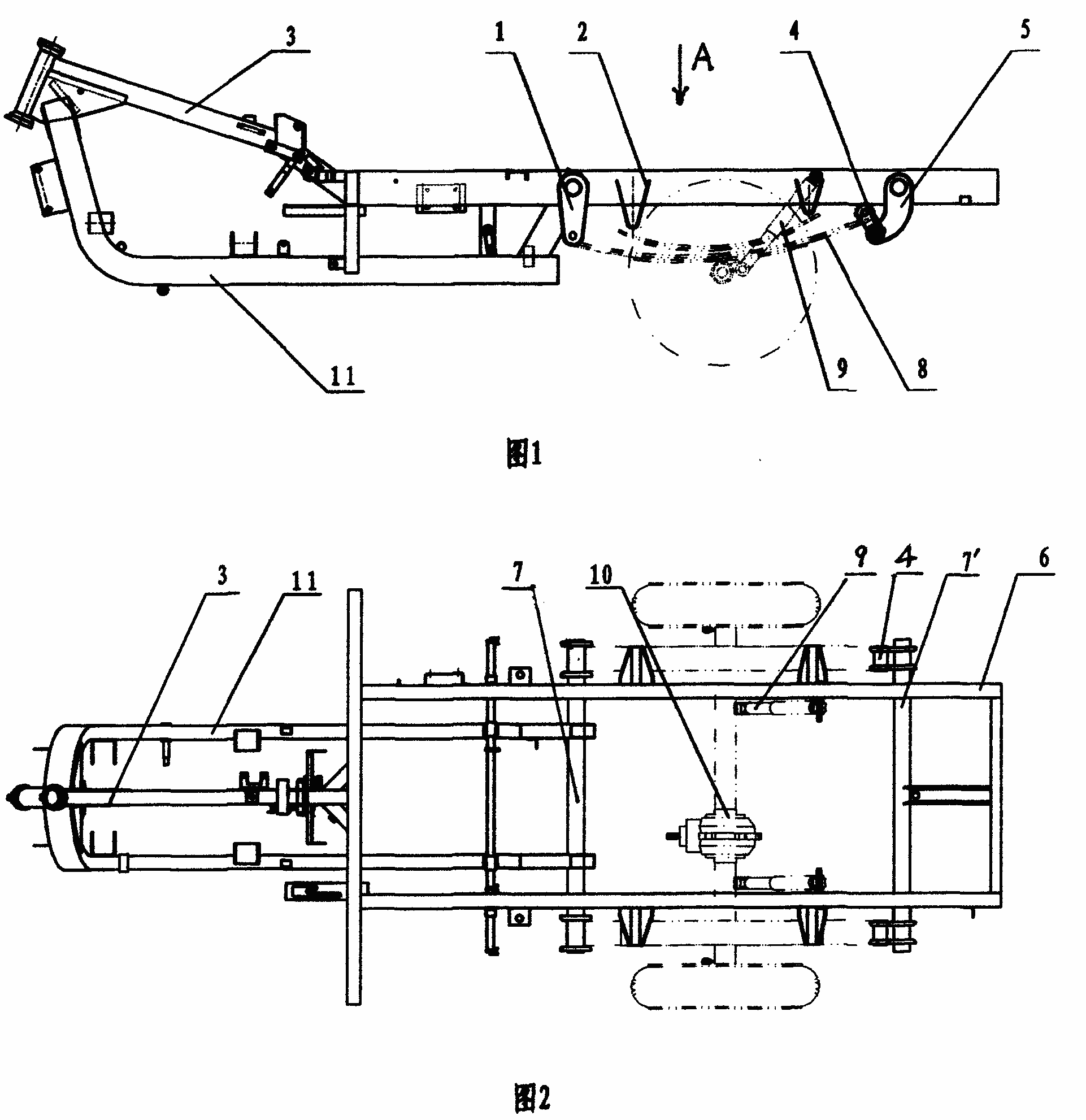

本実用新型は、このような問題を解消すべく、参考図2に示すように後ろビームフレーム上に2つの横ビーム7,7’を設けることにより三輪オートバイ運転時の安全性を高めることとしたものである。

参考図2 990特許の側面図及び平面図

登録公告時の請求項は以下のとおりである。

“1、車体フレームの前ビームフレーム及び後ビームフレームが溶接により一体化され,前ビームフレームの前端に方向コラムスリーブ管が溶接された三輪オートバイの車体フレームにおいて:

前後2つのラグを連接するのに用いられる後ビームフレーム上に設けられた横ビーム(7、7′)と,

前記前後2つの横ビーム(7、7′)の両端はそれぞれ後ビームフレーム両辺の縦ビーム(6)の外側に延びて、板バネスプリングを装着するのに用いられるラグに固定連接され,

後横ビーム(7′)上で固定される後ラグ(5)上に連接される回転可能な可動ラグ(4)と,

板バネスプリングの一端は回転可能な可動ラグ(4)上に連接され,

板バネスプリングの他端は前横ビーム(7)上に固定連接される前ラグ(1)上に連接され,

後ビームフレーム両辺の縦ビーム(6)の内側にそれぞれ連接される減震器(9)と

を備えることを特徴とする三輪オートバイの車体フレーム。

(ii)審判および訴訟の経緯

990特許に対し,重慶万馳オートバイ部品有限公司等(以下、請求人という)は2007年4月29日復審委員会[4]に無効宣告請求を提出した。請求人は、請求項1に係る発明は以下の引用文献1及び2の組み合わせにより、創造性を具備しないと主張した。

引用文献1:特許番号200420061690.3の中国実用新型特許明細書 公告日2005年10月5日

引用文献2:人民交通出版社《自動車構造》第3版 2000年1月公開

復審委員会は請求項1に係る発明のうち、

「前記前後2つの横ビーム(7、7′)の両端はそれぞれ後ビームフレーム両辺の縦ビーム(6)の外側に延びて、板バネスプリングを装着するのに用いられるラグに固定連接され,」

が引用文献1に開示されていないと認定した。一方、引用文献2には、当該技術特徴に関連する事項が記載されていた。しかしながら、復審委員会は三輪オートバイの技術領域と、自動車の技術分野とは異なり、しかも引用文献1には自動車の技術分野に本技術特徴に至らせる啓示も存在しない事を理由に、組み合わせることができず、創造性を有すると判断した。

請求人はこれを不服として北京市第一中級人民法院へ控訴した。北京市第一中級人民法院は同様の理由により復審委員会の判断を支持する判決をなした[5]。請求人はこれを不服として北京市高級人民法院へ控訴した。

[1]復審委員会2007年11月12日第10636号無効宣告決定

[2]北京市高級中級人民法院2009年7月23日判決(2009)高行終字第603号

[3]専利法第40条

実用新型及び外観設計の特許出願が初歩的審査を経て拒絶理由を発見しなかった場合は、国務院特許行政部門は実用新型特許権又は外観設計特許権を付与する決定をし、特許証書を発行し、同時に登録と公告を行う。実用新型特許権及び外観設計特許権は公告の日より効力を生じる。

[4] 復審委員会は日本国特許庁審判部に対応し、専利法第41条に規定する復審(日本の拒絶査定不服審判に相当)及び専利法第45条に規定する無効宣告請求(日本の無効審判に相当)事件を取り扱う。

[5]北京市第一中級人民法院2008年判決 (2008)一中行初字第67号

(第3回へ続く)

このコラムに類似したコラム

セミナーのご案内(中国特許の調べ方、書き方/中国商標法改正のポイント) 河野 英仁 - 弁理士(2014/03/04 14:00)

早わかり中国特許:第23回 無効宣告請求(後半) 河野 英仁 - 弁理士(2013/05/22 14:00)

早わかり中国特許:第21回 復審請求 (第1回) 河野 英仁 - 弁理士(2013/03/12 14:00)

早わかり中国特許:第19回 補正要件 第3回 (2) 河野 英仁 - 弁理士(2013/01/15 14:00)

早わかり中国特許:第18回 補正要件 第2回 (5) 河野 英仁 - 弁理士(2012/12/07 14:00)