- 大園 エリカ

- 舞踊家(クラシックバレエ) 元プロバレリーナ

- 東京都

- クラシックバレエ教師・振付家

先日私は久々に渋谷に足を運び、Bunkamura30周年記念「ロマンティック・ロシア展」(国立トレチャコフ美術館所蔵)を拝見して参りました♪

(^^✿

私は長年クラシックバレエに携わっておりましたから、大変造詣の深い知的なロシアの芸術や文化に触れる機会も必然的に多かったですし、

地理的に"長く厳しい冬"という環境があり、そこから育まれた知性や忍耐力、そして"広大な自然"というものに対する畏敬の念や、ロシア独特の宗教観などから生まれる奥行きの在る文化や芸術に触れると、とても心安らぐ一人でもあります。

( ・・) ~ ♡

今回の展覧会の目玉である「忘れえぬ女(ひと)」イワン・クラムスコイ 1883年

私が今回この美術展を「是非観に行きたい!」と思ったキッカケは、昨年の暮れに地下鉄に乗った時に、電車内で「トレチャコフ美術館展」の広告を見た事からで、そこに大きく描かれていたこの美しい女性にハッと惹かれて魅了されてしまったからです。

( ・・) ~ ☆彡

美しい女性の肖像画というものは世界中に数々ありますが、この絵の中の女性はただ美しいだけではなく、凛とした気品と共に、どこか哀しみや厳しさ、或いは複雑な怒りというものを感じさせる様な憂いを帯びた深い眼差しと表情が、私にはとても意味深に感じて印象に残ったのです。

そうして帰宅してから、パソコンで改めてこの美術館展が何処で開催されているかと場所を確認した時に、この絵の事が解説されているページがありましたので読んでみた所、そこにはこの絵が描かれた当時の"女性"というものに対する社会的な背景も含めた解説として、

「この絵の中の女性は高級娼婦で重い病を患っており、自分の死期が近いという事からの無念さというものが、この絵画を直に観た時に感じられる"うっすらと涙を浮かべている様な表情"からも読み取れる」という様な事が書かれておりました。

\(◎o◎)/!

それを読んだ時に私はとても意外な推察というか、ちょっとした違和感を個人的には感じたのですが、この絵画展を拝見した後に、

迷わず売店で購入した「美貌の人」という中野京子さんが著された本=世界中で名画と評される「美しい女性」を描いた数々の絵画に付いての解説本(※こういう類の本が、堪らなく好き♡な私㋱~♫ 笑)によると、

「この絵の中の女性の素性(※誰がモデルになったか)」に付いては、昔から絵画愛好家の方達により諸説色々あるとの事で、

この絵の作者であるイワン・クラムスコイと交流のあった、小説家トルストイの著した「アンナ・カレーニナ」という架空の人物をモデルとして、画家の豊かなイマジネーションで描かれたものであるという説が書いてあり、私的にはこちらの説の方がとてもしっくり来ました♫

クラムスコイ自身は、この絵のタイトルを「見知らぬ女」と付けており(※日本で紹介されている「忘れえぬ女(ひと)」は、この絵が初来日した時に、日本人が付けたと言われているそうな)、

そのそっけなさ故に「実際に彼が見た高級娼婦ではないか」との憶測が生まれたとの事ですが、

私にはこの本に書かれている、「アンナ・カレーニナ」という小説の中の主人公をモデルにして描かれたという解説の方が、違和感がなくドンピシャとハマった印象です~☆彡

(^^✿

実際に観てみても、この絵は観る者に非常にミステリアスなイマジネーションを掻き立てる名画だけに、「北方のモナリザ」という異名を取るというのも頷ける、そんな大変美しく、そして非常に奥深い名画でございました♡

☆_(_☆_)_☆

今回「この名画に直接触れてみたい」というのも勿論ありましたが、やはり私に取っての一番の魅力は「久々に奥深く知的なロシアの芸術に直に触れられる」という事で、凄~~~くワクワクしながら足を運ばせて頂いたのですが、

今回はその私の期待通りに、多くの絵画が展示された空間に入った途端に、私は非常に心安らぐ居心地の好いオーラに包まれました♡

(*^^*) ~ ♡

今回の絵画展にはいくつかのテーマがあって、それは私の大好きな自然が描かれた春夏秋冬であったり、子供達の生き生きした姿を描くものであったり、風俗画や肖像画であったり、又海を題材にしたものであったりと盛り沢山で、

正に私の想像通りに私好みの繊細なタッチで描かれる、自然そのものを感じさせてもらえる豊かな色彩感覚で描かれた作品も多かったですし、

それとは対照的に非常に力強く、男性的なタッチで大胆に描かれたものや、躍動感に溢れる迫力のあるタッチで描かれた魅力的な作品なども幅広く展示されており、私的には大・大満足でございました♫

(*^^*) ~ ☆彡

(※以下は今回購入させて頂いたポストカードになります♫)

「森の散歩」イワン・シーシキン 1869年 「雨の樫林」イワン・シーシキン 1891年

会場では別々に展示されているこの絵をそれぞれ観た時に、

「こういうタッチ大好き!」とそれぞれ感じていたら、同じ絵描きの方でした!(笑)

私はどちらかと言うと、人物の描かれていない風景画を好む方なのですが、

こういう洗練された芸術的な絵画を観させて頂くと、

その絵の中に描かれた人物の背景に存在するドラマやストーリーが自然に頭の中に湧いて来て、

そんな感覚は何処かへ吹き飛んでしまうほど、私は魅了されてしまうのでございます♫

(^^✿✿✿

「霜の降りた森」アレクセイ・サヴラーゾㇷ 1880年代から1890年代前半

この作品の題材は冬であるのに、その美しく繊細な色彩から温もりや暖かさを感じさせて頂ける作品でした♡

ちなみに解説によると「この風景は作者によるイマジネーションからであろう」とあったので、

自然では有り得ない状態の木々が描かれているのかな?と思いましたが、

絵画の世界というのは面白いもので、

自然に忠実ではないから描ける「全体的なイメージ」というものが創造される世界でもあるのですよね~☆彡

( ・・) ~ ☆彡☆彡☆彡

「モスクワ美術学校の窓から」セルゲイ・スヴェトスラーフスキー 1878年

この絵画を観た時に、真っ先に私の頭に浮かんだのは「ロシア正教」でしょうか♫

私はバレエを通して、ロシアの芸術家の方達は勿論、

素朴な一般市民の方達からも感じさせて頂いた素敵なものの一つに

「芸術大国ロシア」と言われるに相応しい、彼らの芸術と芸術家に対する理解から来る

素晴らしい価値観と美意識というものがありましたが、

私が思うに、それはロシアという土地で花開いた

彼らが持っている独立自立した宗教観から育まれて来たものなのではないでしょうか。

…という事を思います。

( ・・) ~ ☆彡☆彡☆彡

ロシアという国は、政治的な姿勢に対して評価される事が多く、その強かさには賛否両論ありますが、

事芸術に関しては、 成熟した高尚な文化を持っている国であるという事は間違いがありません。

☆_(_☆_)_☆

「嵐の海」イワン・アイヴァゾㇷスキー 1868年

ロシアの絵画には、こうした「荒れ狂う海に浮かぶ船」を題材にしたものが多く見られます。

今回の絵画でも、(※その絵はポストカードとして選ばれていなくて、ここではご紹介できませんが)

これから海に漁に出かける夫を見送る妻と子供が描かれたものがありましたが、

海に出るという事が、

当時の人間に取ってどれだけ命がけであったかという事がヒシヒシと伝わって来る様な、

そんな自然の厳しさを感じさせてもらえるのが、この「海」を題材にした絵画ですね。

(・。・;

ちなみにこういう迫力のある絵を描いた画家達は、実際に自分も荒れ狂う海を船で経験されて描かれたのか、

それとも感性からのイマジネーションだけで描かれたのかどうかが、私の興味をそそる所でもあります♪

(^^ゞ

ちなみにこれは、私が初めてロシア(当時はソビエト)に行った時に購入した朱肉入れ?

いや、小振りのアクセサリー入れかも?ですが、

ここにも荒れ狂う海に浮かぶ船が描かれています。

(・。・;

…と、ちょっと美術館展から話が逸れてしまうのですが、

話の流れついでに、それではここからはちょこっと私のロシアの思い出の品をご紹介致しましょう♫

(*^^*) ~ ♡

左の小箱は、私が20代の時に短期研修として訪れた、

私に取っては二度目のロシア訪問の思い出に、自分で購入した品で、

(※ちなみに当時はまだソビエトと呼ばれた時代でした。年齢がバレますなぁ!笑)

右の小箱は、当時の日ソ芸術愛国協会の東京公演で、同じ舞台に立たせて頂いた

ヴァルナ国際コンクールの金メダリストであったロシア人プリンシパル・ダンサーの

イルギス・ガリムーリン氏に、個人的にお土産に頂いた品です♫

ちなみに彼はこの公演の後に日本でも大人気となり、数々の公演に客演される様になりました。

(^^✿

左の花瓶も、二度目の訪問の時に私が思い出に購入した品で、

右の品は、私がクロアチアのスプリット国立オペラ・バレエ劇場で

契約ソリストダンサーとして踊っていた時に、

毎日の団員のクラスレッスン及びリハーサルでピアニストを務めていたロシア人ピアニストが、

日本での仕事をゲットして初来日した際に、お土産で頂いた品です♪

(^^✿

この置物に描かれているのは、ロシアの文化では欠かす事のできないトロイカ(馬橇)ですが、

今回の美術館展では何頭もの馬による、もっとスケールの大きいトロイカが

非常に躍動的に描かれている大迫力の絵も展示されていて、とても私の印象に残っているのですが、

残念ながらその絵画もポストカードにはなっていなかったので、

今回ここでご紹介できないのが非常に残念です。

☆_(_☆_)_☆

本当は記念に、今回の絵画展図録を購入しようと予定していたのですが、

その見本を館内で拝見した時に、実際に生で観させて頂いた絵画の色彩や奥行きが

その本では全然違う印象の写真になっていた為、購入するのを止めてしまいました。

(^^;

私はファッションなどもそうなのですが、

私に取って魅力を感じるのは、ブランド物であるとか値段が高いとかいう事よりも、

色彩とスタイルの方に重きを置くタイプの様でして、

今回は自分が直に観て感動した感覚を、自分の記憶の中に残す事を選択した次第です。

☆_(_☆_)_☆

…とは言うものの、

「やっぱり記念に購入しておけば良かったかな~」という気持ちをどこかに持っている私㋱。(笑)

明日(27日)まで開催されているから、実はもう一回観に行くかどうか悩んでいる私㋱?(笑)

でも最終日の日曜日は超混みそうだから、結局行かない予感もする私㋱?(笑)

(^^;;

左の美しい絵皿は、ちょっと記憶が定かではないのですが、

確かロシア人のダンサーの方か、ロシアを訪問した日本人のバレエ教師からプレゼントされたもので、

右のスプーンはロシア人のバレエ教師の方に頂いた品です♫

(^^✿

ちなみに私がロシアのお土産として頂いた品には、この様なものもあります。

これはバレエ大国のロシアならではという感じのお土産としても人気の品の一つで、

一般的には有名な「白鳥の湖」などを踊るプリマバレリーナなどが人気な様ですが、

当時恩師に頂いたこの品は、当時でもかなり珍しい品の様に感じました。

\(◎o◎)/!

…というのは、この作品のモチーフにされているバレエは、「バフチサライの泉」という、

今ではあまり上演される事のない古いバレエに登場するザレマという女性の像だからです。

( ・・) ~ ☆彡

この「バフチサライの泉」という作品は、

私が当時主宰していた大園バレエスタジオの全幕公演でも2回上演させて頂いた、私が大好きな演目で、

その時に私は、もう一人の主役であるマリアを踊らせて頂きました♡

このグランド・バレエは、当時大園バレエスタジオ30周年記念公演の演目として私が選んだ作品でもあり、

私に取っては人生の中で忘れられない思い出深い作品の一つです。

☆_(_☆_)_☆

ちなみにこの品を私にプレゼントして下さった方は、

私が一時お世話になったロシアのバレエに大変深い造詣を持たれた

日本人バレエ教師である岸千恵子さん(※元松山バレエ団プリマバレリーナ)という方が、

ロシアを訪問した際に購入して下さった品で、

「貴女にはマリア像を探したのだけれど、ザレマしか見つからなかった」として、

30周年の時にお祝いとしてプレゼントして下さった、とても貴重な品です~☆彡

\(◎o◎)/~☆彡

ちなみにザレマとは、タタールの王であるギレイ汗から寵愛を受けるハーレムの女性で、

このバレエでは、マリアと対象的な女性として描かれています。

ポーランドの貴族の娘であるマリアは、ギレイ率いるタタール軍に城を襲撃され、

彼らに両親を殺され、そしてギレイ汗には婚約者を殺されてしまう薄幸なヒロインで、

ギレイ汗はその時にマリアの美しさに目を奪われ、自分のハーレムに連れて帰るのですが、

その心変わりしたギレイ汗と、そのギレイ汗を拒絶し絶望感しかないマリアに対して、

行き違いから生まれた誤解から、ザレマはマリアに激しい嫉妬を覚え、

忍ばせていたナイフで彼女はマリアを差し殺してしまうのです。

(※像のザレマが右手に持っているのはナイフです)

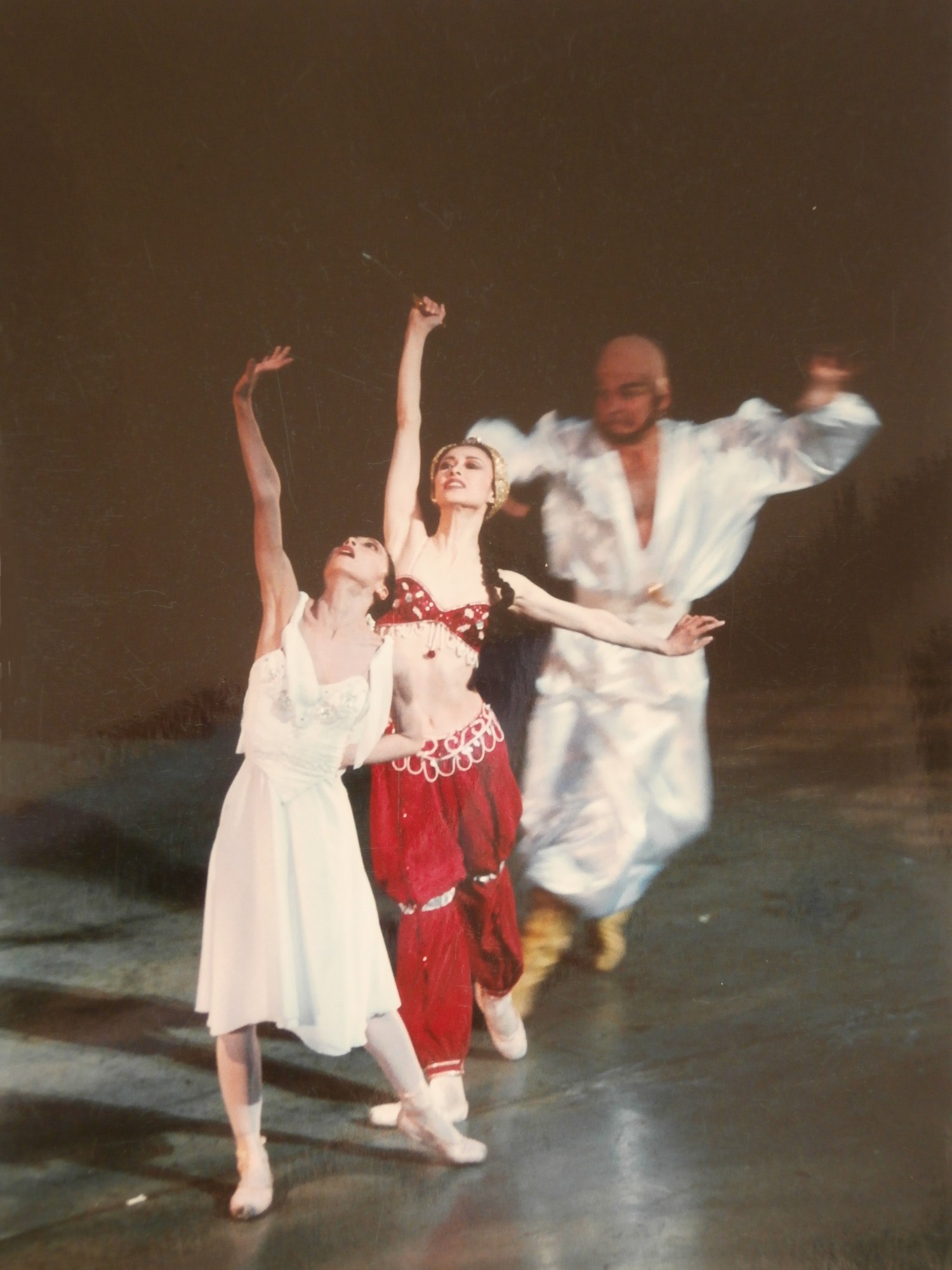

バレエの舞台での、その場面がこちらです。

マリア・・・・・大園エリカ

ザレマ・・・・・安達悦子

ギレイ汗・・・・・左=ジャン・ログレア(1997年)

右=マリン・トゥルク(1999年=30周年記念公演)

この時にザレマを客演して下さったのは、私の松山バレエ団時代の先輩である安達悦子さん。

この方は元松山バレエ団&元東京シティバレエ団プリマバレリーナであった方で、

現在は東京シティバレエ団芸術監督を務めていらっしゃいます。

そしてギレイ汗を演じて下さったお二方は、

どちらも主にヨーロッパで活躍されたルーマニア出身のプリンシパルの方達で、

ジャン氏はアメリカ人の女性ダンサーと結婚した後は、

アメリカでバレエ教室を経営しながら、当時は自身もダンサーとして活躍されましたし、

マリン氏は、クロアチアやスロベニアで名キャラクターソリストとして活躍された有名ダンサーでした。

☆_(_☆_)_☆

…と、気付けば美術館展から大分脱線してしまいましたね~。(笑)

ちなみに、この「バフチサライの泉」を上演した時に同時に上演した、私が子供達の為に振付けをしたロシアのバレエ作曲家としても有名であるグラズノフの「四季」という作品があるのですが、

今回観させて頂いた絵画からは、この作品が思い起こされる様な絵画も盛り沢山であったので、私はそういう個人的な思いがけないノスタルジーにも浸る事もでき、今回は非常に楽しく感慨深く絵画展を拝見させて頂いた次第です♫

☆_(_☆_)_☆

「四季」グラズノフ作曲 振付:大園エリカ

(※当時は国際結婚していたので、私の名前がバルテス大園エリカとなっているのが懐かしい~。笑)

(^^ゞ

ちなみに「四季」で一番有名なのは、ビバルディが作曲した楽曲ではないかと思いますが、

このグラズノフ作曲の「四季」は冬から始まり、最後は豊穣の秋から(※私のイメージでは)地球と言う星が持つ営み、強いては宇宙的な世界観で終わる様に感じられる様なロシア情緒たっぷりなとっても素敵な音楽で、私の大好きなクラシックバレエ音楽の一つですので、興味のある方は是非お聴きになってみて下さい♪

(*^^*) ~ ♡

今回の絵画展では、このグラズノフの音楽同様に、冬の厳しさから生まれる豊かなイマジネーションや、

その長く厳しい冬が終わると、ロシアでは一気に雪が溶けて洪水が起きるという、日本の穏やかに訪れる「春」のイメージとは全然違う「ロシア人が感じる春の訪れへの喜び」というものが伝わって来ます♪

(※私も踊った事がありますが、その一気に訪れる春の躍動感を表現したラフマニノフ作曲の「春の水(※春の洪水)」というアクロバティック・バレエも、バレエ通には有名な作品です♫)

そして夏にはソリストのパートとして矢車菊の精が登場するのですが、今回の絵画展ではその場面を彷彿とさせる様な、矢車菊とあどけない少女が描かれた作品もありました。(※この絵画の作者は、少女の母親であると解説にはありました♪)

グラズノフが「四季」の曲の最後に秋という季節を持って来たのは、収穫の秋=豊穣の秋というイメージで楽曲を壮大に締めたかったからではないかと言われており、

そこにグラズノフという作曲家の方が持つ目線、「自然と共存する人間の営み」への豊かな愛を、私は曲から感じる事ができますし、

それと同じものを、今回の絵画展からも私は感じる事ができたというお話しでございました♡

☆_(_☆_)_☆

このコラムの執筆専門家

このコラムの執筆専門家

- 大園 エリカ

- (東京都 / クラシックバレエ教師・振付家)

- 舞踊家(クラシックバレエ) 元プロバレリーナ

natural & elegance

長年プリマとして国内外で活躍。現役引退後は後進の指導とバレエ作品の振付けに専念。バレエ衣裳や頭飾りを作り続けて得たセンスを生かし、自由な発想でのオリジナルデザインの洋服や小物等を作る事と読書が趣味。著書に「人生の奥行き」(文芸社) 2003年