- 鈴木 克彦

- 株式会社マクス 代表取締役

- 建築家

対象:住宅設計・構造

そもそも屋根とはなんのためにあるか?

それは、「雨風をしのぐ」「暑さ寒さをしのぐ」に他なりません。

決して屋根はデザインの為にある訳ではないのです。

もちろん、屋根の形を変える事で、家の表情は大きく変わります。

世界遺産のお城や、数寄屋建築が美しいのは、入母屋(いりもや)と言う屋根の形だから、と言っても過言ではなく、あれが寄せ棟や切り妻と言う屋根だったら、それこそ台無しです。

文頭に書いた通り、最近は、軒の出が極端に小さかったり、下手すると屋根が見えない、箱の様な家が流行です。

確かに、今までにないスタイルで有れば、「かっこいい!」となるのかも知れません。

ですが、ここに大きな落とし穴があるわけです。

日本では、良く雨が降ります。

「昔は梅雨や秋の長雨が有ったけど、最近はなくなったねぇ」

何て事はありません。

ずっと昔から、日本では良く雨が降ります。

日本の建築の一番の特徴と言えば、軒が深い(屋根が大きく張り出している)事でしょう。

これは、まさしく「雨」に対する日本建築の答だと思います。

たとえ障子一枚でも、その向こうの縁側と、それよりも伸びる軒の庇があるお陰で、障子が濡れる事はありません。

雨に当たらなければ、壁は塗れません。

もちろん壁からは雨漏りもありません。

壁が濡れなければ、柱も濡れません。

濡れないので柱は乾いており、白蟻にも食われません。

これは、日本建築の知恵なのです。

日本人自身が美しいと感じるデザイン、日本に来た外国人が、日本の美と感じるデザイン、日本のクラッシックデザインです。

クラッシックデザインは、もちろん各国にあり、そのデザインは伝統と合わさって、重厚感・安定感を生み、古く愛されて行く事となります。

決して流行りが去ったら恥ずかしい、何て事がないデザインです。

雨漏りの話に戻りますと、次の様な報告があります。

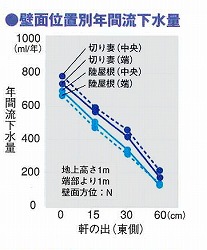

添付のグラフ(日経ホームビルダー2007年9月号より抜粋)ですが、二階建ての住宅において、

「軒の出が15cm増えると、壁に掛かる雨の量が25%減少する」

と言うシミュレーションです。

理論的には、90cm軒を出すと、ほぼ壁には雨がかからなくないます。

住宅密集地で、やむを得ず軒が出せない、と言う事は実際に良くあります。

ですが、少しでもコストを下げるために、こういった説明もなく軒の出を無くしたり、「俺の作品を見てくれ!」みたいなノリで、わざと軒を出さずにデザインを主張する、これは家を建てるものとして厳に慎むべき、と私は思います。