「相続放棄」を含むコラム・事例

138件が該当しました

138件中 1~50件目

家事事件、人ごとではない、初の100万件超

離婚や相続といった親族間の問題が調停や審判として家庭裁判所に持ち込まれる「家事事件」が増えており、昨年初めて100万件を超えることが確実になりました。 事件の内容は財産遺産分割、相続放棄、また離婚に伴う争いも多いようです。 「私には関係ないでしょう」と思われてる人も相続や離婚の争いでこの事件に巻き込まれる事は充分ありますか気をつけておきましょう(年間離婚件数は22万件です!)(続きを読む)

- 岡崎 謙二

- (ファイナンシャルプランナー)

障害を持つ子供にお金を残す場合に注意すべきこと

ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 先日、自治体からの依頼で障害を持つ子供の親御さんを対象に、親亡き後のお金の問題について講演をしてきました。 そこでも少しお話ししましたが、障害を持つ子供にお金を残すために信託などを活用して「成年後見人を付けないお金の残し方」を行っている、もしくは、行おうとしている方は、その方法では結局成年後見人をつけざるを得ない状況になってしまうかもしれま...(続きを読む)

- 柴垣 和哉

- (ファイナンシャルプランナー)

2-2 自分らしく暮らすために60代から始めるマネー・ライフプラン講師を終えて|明治大学

- 明石 久美

- (ファイナンシャルプランナー)

生命保険の3大メリット

生命保険の主な役割は、経済的リスクを補うことですが、金融商品の1つとして捉えた場合、生命保険にしかない3つの機能があります。生命保険の3大メリットについて解説していきましょう。

保険金は受取人固有の財産

自分の全財産を使い果たしてから死亡することはなく、死亡時には相続人にいくらかの財産(預貯金、株、投資信託、不動産など)を残しています。遺言がある場合、それに基づいて分割しますが、そうでない...(続きを読む)

生命保険の主な役割は、経済的リスクを補うことですが、金融商品の1つとして捉えた場合、生命保険にしかない3つの機能があります。生命保険の3大メリットについて解説していきましょう。

保険金は受取人固有の財産

自分の全財産を使い果たしてから死亡することはなく、死亡時には相続人にいくらかの財産(預貯金、株、投資信託、不動産など)を残しています。遺言がある場合、それに基づいて分割しますが、そうでない...(続きを読む)

- 田中 香津奈

- (ファイナンシャルプランナー)

相続放棄について注意すべきこと

相続放棄について、注意すべきことを挙げてみました。 ・相続放棄をするには家庭裁判所への申立てが必要です。関係者に相続放棄の意思を伝えるだけでは相続放棄にならず、負債を相続してしまいますので、ご注意を。最悪、遺産分割で資産を全くもらわなかった人が、負債だけを相続してしまうという事態になりかねません。なお、「相続分がないことの証明書」の利用にはご注意を。 ・相続放棄の手続前に、相続財産の一部を処分...(続きを読む)

- 酒井 尚土

- (弁護士)

遺産相続放棄と遺産分割協議

亡くなられた方(「被相続人」といいます)の財産を、相続人が引き継ぐための手続きについてのお話しです。 被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員による話し合いによって、誰が遺産を相続するかを決定します。この話し合いのことを、「遺産分割協議」といいます。 ■遺産を相続しないことを何と言うのか ところで、相続による不動産登記(相続登記)の手続きを、司法書士にご依頼いただく際、「自分以外...(続きを読む)

- 高島 一寛

- (司法書士)

相続分なきことの証明書って何?

相続分なきことの証明書(相続分皆無証明書)ってご存じでしょうか? 家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしなくても(相続があったことを知った日から3か月を経過したため相続放棄の手続ができない場合であっても)、また正式な遺産分割協議・協議書の作成をしていなくても、不動産について簡便に相続登記ができるようにするために利用されているものです。東京高裁昭和59年9月25日判決でも、この証明書を用いた遺産分...(続きを読む)

- 酒井 尚土

- (弁護士)

10-9書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市

- 明石 久美

- (ファイナンシャルプランナー)

10-8書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市

- 明石 久美

- (ファイナンシャルプランナー)

相続放棄の具体例と注意点

借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄すればそれを引き継ぐ必要はなくなります。 では、このマイナスの財産はどこに行ってしまうのでしょうか? 実は、このマイナスの財産は次の順位の相続人に引き継がれてしまうのです。 例えば、亡A(夫)、B(妻)、C(子)、D(Aの親)、E(Aの兄弟)の家族の場合 相続する順番は以下のとおりとなります。 ①BとC ②D ③E (亡Aの財産...(続きを読む)

- 安井 大樹

- (司法書士)

相続放棄ができる期間

相続放棄は一定の例外(※)を除き、原則的に相続人が相続が起こったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。 家族や親戚などの身内が亡くなった後の3ヶ月というのは、いろいろとやるべきことがあり、決して余裕のある期間とはいえないでしょう。 相続放棄しようと思ったときには既に3ヶ月を経過してしまっていたということは現実的によくあることです。 相続放棄する場合はできる限り早...(続きを読む)

- 安井 大樹

- (司法書士)

相続人の中に行方不明者などがいる場合

相続人の中に行方不明、生死不明でなかなか帰ってくる見込みのない人(これを「不在者」といいます)がいる場合、遺産分割協議、相続登記、相続放棄などの手続きができなくなってしまう場合があります。 このような場合、裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任することとなります。(※不在者の生死不明な状態が7年以上続いている場合は「失踪宣告」の審判を受けることができます。) 選任された不在者財産管理人は、不在...(続きを読む)

- 安井 大樹

- (司法書士)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所のご案内(その2)

高島司法書士事務所の最大の特徴としては、2002年の開業当初にインターネットのウェブサイト(ホームページ)を開設し、それから一貫してインターネット経由でのご依頼を中心に、事務所運営をおこなっていることです。 私が、司法書士事務所を開業するにあたり、仕事を得られるコネなどは何もありませんでした。身内には司法書士に関係するような仕事をしている人はいません。地元である千葉県松戸市の中学、高校を卒業しま...(続きを読む)

- 高島 一寛

- (司法書士)

相続放棄、限定承認の件数

相続が開始した際に、相続人が採ることのできる選択肢として、単純承認、限定承認、相続放棄があるのは、前回のコラムで解説したとおりです(相続の3つの種類)。 被相続人の財産をすべて相続する「単純承認」が最も多いのは明らかですが、どれだけの人が、相続放棄や、限定承認を選択しているのかを、裁判所による司法統計で知ることができます。 相続放棄、限定承認の新受件数(裁判所ホームページ司法統計より) ...(続きを読む)

- 高島 一寛

- (司法書士)

相続放棄しようか迷っている間に3か月が経過してしまいました。この場合どうなりますか。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。相続の限定承認又は相続の放棄をせずに3か月を経過した場合、単純承認をしたものとみなされます。 よって、本件においては、被相続人の財産と負債の過多にかかわらず、単純承認したものとみなされます。 (続きを読む)

- 東郷 弘純

- (弁護士)

父が亡くなりましたが、相続を放棄しようかどうか迷っています。いつまでに決断しなければなりませんか。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。この間に被相続人の財産を調査して単純承認するか相続放棄するか否か判断することになります。 この3か月という期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。したがって、被相続人の財産調査に時間がかかるような事情があるとき等に...(続きを読む)

- 東郷 弘純

- (弁護士)

私の父が亡くなりました。相続に関しどんな方法をとり得ますか。

相続人は原則として、3つの方法を取り得ます。 まず、相続を単純承認するという方法があります。相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。すなわち、相続人の財産だけでなく、負債も承継します。被相続人の財産の総額が負債の総額を上回っている場合に単純承認するのが一般的といえます。 次に、相続放棄という方法があります。相続そのものをしないということです。 被相...(続きを読む)

- 東郷 弘純

- (弁護士)

相続の3つの種類(単純承認、限定承認、相続放棄)

亡くなられた方(「被相続人」といいます)の遺産は、法定相続人に引き継がれます。この遺産には、プラスの財産(銀行預金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(債務、借金)も含まれます。 法定相続人はその法定相続分に応じて、債務の支払い義務を負います。法定相続人であれば、生まれたばかりの子供であっても同じです。そのため、まったく支払い能力が無いのにもかかわらず多額の借金を背負うこともあるわけです。 ...(続きを読む)

- 高島 一寛

- (司法書士)

「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」、その4

Q&A家事事件手続法と弁護士実務/日本加除出版

¥3,780 Amazon.co.jp

今日は、上記書籍のうち、家事事件手続法に関して、以下の部分を読みました。

・相続に関する遺産分割

・寄与分

・相続放棄、限定承認

・相続人の不存在(相続財産管理人)

・遺言の検認

・遺言執行

・遺留分減殺請求

・遺留分放棄

・推定相続人の廃除

・任意後見

・戸籍法に関する事件(氏または...(続きを読む)

Q&A家事事件手続法と弁護士実務/日本加除出版

¥3,780 Amazon.co.jp

今日は、上記書籍のうち、家事事件手続法に関して、以下の部分を読みました。

・相続に関する遺産分割

・寄与分

・相続放棄、限定承認

・相続人の不存在(相続財産管理人)

・遺言の検認

・遺言執行

・遺留分減殺請求

・遺留分放棄

・推定相続人の廃除

・任意後見

・戸籍法に関する事件(氏または...(続きを読む)

- 村田 英幸

- (弁護士)

相続放棄と遺留分放棄の比較

相続放棄と遺留分放棄の比較 相続放棄と遺留分放棄には、以下のような違いがあります。 (ⅰ)要件 遺留分の放棄は、相続開始前であれば、家庭裁判所の許可(民法1043 条1項)を得て、相続開始後であれば、個々の遺留分権利者が自由に放棄を行うことができます。 遺留分の生前放棄を家庭裁判所の許可にかからしめた趣旨は、相続開始前に無制限に遺留分の放棄を許すと、被相続人の圧力に...(続きを読む)

- 村田 英幸

- (弁護士)

相続人および相続分の決まり方(1)

遺産相続手続きをおこなうための基礎知識として、「誰が相続人となるのか」、また、相続人が2名以上の場合の「各相続人の相続分」についてまずはご説明します。 1.誰が相続人となるのか 誰が相続人となるのかは、次のようなルールで決まります。 まず、被相続人(亡くなられた方)に配偶者(夫、妻)がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。 そして、被相続人の子、父母、兄弟姉妹などが、次の順位により配...(続きを読む)

- 高島 一寛

- (司法書士)

【相談実例】浮気疑惑の夫が離婚に同意してくれません

こんにちは! 修復・離婚カウンセラーの谷口です。

今回は実際に相談をお受けした、「浮気疑惑の夫が離婚に同意してくれない」女性の方について、相談でお答えしました実例をお話しします。

■相談者 10代後半の女性離婚に同意してもらえません。話し合いでも二人の意見が食い違っているので、調停離婚を考えています。離婚したい理由は信頼関係がなくなったことですが、旦那の浮気疑惑がもとでした。ただ、昨日の...(続きを読む)

こんにちは! 修復・離婚カウンセラーの谷口です。

今回は実際に相談をお受けした、「浮気疑惑の夫が離婚に同意してくれない」女性の方について、相談でお答えしました実例をお話しします。

■相談者 10代後半の女性離婚に同意してもらえません。話し合いでも二人の意見が食い違っているので、調停離婚を考えています。離婚したい理由は信頼関係がなくなったことですが、旦那の浮気疑惑がもとでした。ただ、昨日の...(続きを読む)

- 谷口 憲子

- (離婚アドバイザー)

「相続税務・遺産分割の実務」の研修を受講しました

講座名 「相続税務・遺産分割の実務」 研修実施日 2010年12月15日開催 実施団体名 日弁連 [講師] 1、相続税務の実務 講師 城所弘明氏(税理士・公認会計士) Ⅰ 相続税務の経緯と概要 Ⅱ 生前対策としての贈与税 Ⅲ 暦年課税制度の贈与 Ⅳ 相続時精算課税制度の贈与 Ⅴ 相続税の実務知識 Ⅵ 弁護士との連携 税務の本には書いて...(続きを読む)

- 村田 英幸

- (弁護士)

相続税精算課税が適用される受贈者が相続人ではなくなる場合

【相続税質疑応答編-17 相続税精算課税が適用される受贈者が相続人ではなくなる場合】 <事例> Aさんは配偶者Bと長男C,長女Dが推定相続人でした。 長女Dの結婚後、Dの夫であるEとAは養子縁組をしました。 Aは、相続税対策として自らの財産を減らすため 相続時精算課税を利用してC,D,Eに均等に金融財産の贈与を 行いました(金額は2500万円以上)。 しかし、BはAの財産がCDEの3名に均等...(続きを読む)

- 近江 清秀

- (税理士)

任意売却での失敗とは、、、

任意売却での失敗とは? どの様な結果のことをいうのでしょうか?任意売却できなければ失敗でしょうか? 通常の任意売却は住宅金融支援機構(旧公庫)・住宅ローン信用保証 ・債権回収(サービサー)などの債権者は ある一定期間を設けて任意売却し、 期間内に任意売却出来なければ競売にかけます。 競売になると引越し費用などは 出ませんので最終的には、 強制退去させられるのです。 ですから、 わたしたち任意売却...(続きを読む)

- 木原 洋一

- (不動産コンサルタント)

138件中 1~50 件目

「相続」に関するまとめ

-

相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!

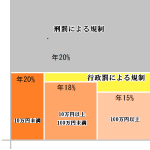

相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!

専門家に質問する

専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!

検索する

気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。