「扶養家族」を含むコラム・事例

75件が該当しました

75件中 1~50件目

- 1

- 2

「高額療養費制度」をご存知ですか?(保険を選ぶ前に知っておきたいこと)

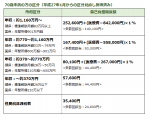

平成27年より制度が若干変更(区分が細分化)されました『高額療養費制度』をご存知でしょうか?簡単に説明をしますと、月間の医療費(自己負担額)が高額になった場合に払い戻しが受けられる、という制度です。もしもの時の備えとして民間の医療保険に加入している方(加入を検討している方)は多いと思いますが、高額療養費制度の存在を知らない方も多いのではないでしょうか。保険に加入する際、本当に自分の考えに合った保障...(続きを読む)

平成27年より制度が若干変更(区分が細分化)されました『高額療養費制度』をご存知でしょうか?簡単に説明をしますと、月間の医療費(自己負担額)が高額になった場合に払い戻しが受けられる、という制度です。もしもの時の備えとして民間の医療保険に加入している方(加入を検討している方)は多いと思いますが、高額療養費制度の存在を知らない方も多いのではないでしょうか。保険に加入する際、本当に自分の考えに合った保障...(続きを読む)

- 小川 正之

- (ファイナンシャルプランナー)

妊娠・出産・育児でもらえるお金はいくら?

妊娠・出産・育児では、家族が増えることでの経済的リスクを軽減するため、国や自治体、社会保険制度からの公的制度があります。主にもらえるお金として、健康保険に加入している人であれば「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」及び「出産手当金」、国・自治体から「児童手当」、雇用保険から「育児休業給付金」があります。職業や収入、家族構成によってその額や支給期間は異なりますが、まずはすべての女性がもらえるお金に...(続きを読む)

妊娠・出産・育児では、家族が増えることでの経済的リスクを軽減するため、国や自治体、社会保険制度からの公的制度があります。主にもらえるお金として、健康保険に加入している人であれば「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」及び「出産手当金」、国・自治体から「児童手当」、雇用保険から「育児休業給付金」があります。職業や収入、家族構成によってその額や支給期間は異なりますが、まずはすべての女性がもらえるお金に...(続きを読む)

- 田中 香津奈

- (ファイナンシャルプランナー)

起業についてNo6 ~扶養の範囲で起業~

人生ハッピーコントロール

100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方

ファイナンシャルプランナーの小山智子です

「サラリーマンのご主人の扶養内でプチ起業したい」

自分が働くことで、税負担が増え、世帯収入が減っては困る・・・、

パートやアルバイト収入は103万円を超えなければOK

個人で仕事をしている人の場合は?何を基準に判断す...(続きを読む)

人生ハッピーコントロール

100歳までハッピーに暮らす「私が主役」の暮らし方・生き方

ファイナンシャルプランナーの小山智子です

「サラリーマンのご主人の扶養内でプチ起業したい」

自分が働くことで、税負担が増え、世帯収入が減っては困る・・・、

パートやアルバイト収入は103万円を超えなければOK

個人で仕事をしている人の場合は?何を基準に判断す...(続きを読む)

- 小山 智子

- (宅地建物取引士)

起業家にとっての大問題、生活費の不安

サラリーマンなどをやめて起業する人に対して、政府が年間650万円の生活費を最長2年間、支給する制度が今年中に始まると言う。 ■起業家に生活費支給、 http://getnews.jp/archives/634927 しかも、その生活費とは別に、1500万円を上限にした市場調査費や試作品製作のための費用も出ると言うのだ。 これはすごい。 起業家さんの立場としては、経済産業省...(続きを読む)

- 石崎 公子

- (イベントプランナー)

【マイナンバーに関するQ&Aが内閣官房のHPで公表されました】

【マイナンバーに関するQ&Aが内閣官房のHPで公表されました】 法人税の税率引下げの報道が目立ちますが、マイナンバーが来年秋から 国民に通知されて28年1月から運用が開始することが既に決定されていることは あまり知られていません。 そこで内閣官房のHPでマイナンバーに関するQ&Aをリニューアルして 公表しました。(平成26年6月16日) 今回のリニューアルには非常にわかりやすくまとめられてい...(続きを読む)

- 近江 清秀

- (税理士)

TOEIC®初中級基礎単語291(730点レベル)

みなさん、こんにちは! 今日はTOEIC(R)初中級基礎単語の第291回目です。 単語は、毎日の積み重ねが大切です。600点レベルから730点レベルに移行しましたので、少しずつ難しくなってきますが、毎回約3~5単語ずつご紹介しますので、毎日コツコツと一緒にがんばりましょう! こちらの本を参考にさせていただいています:「TOEIC(R) TEST究極単語Basic 2200」(初中級の学習...(続きを読む)

- 伊東 なおみ

- (英語講師)

年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否

年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。 2 ...(続きを読む)

- 村田 英幸

- (弁護士)

年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否

年金を逸失利益として不法行為に基づく損害賠償請求することの可否 最高裁判決平成11年10月22日、 損害賠償請求事件 民集53巻7号1211頁、判例タイムズ1016号98頁 【判決要旨】 1 障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が不法行為により死亡した場合には、その相続人は、加害者に対し、被害者の得べかりし右各障害年金額を逸失利益として請求することができる。 2 ...(続きを読む)

- 村田 英幸

- (弁護士)

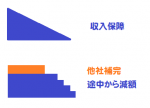

保険はシンプルに考える

難しく考えない

『保険』と聞くだけで難しい!と思っていませんか?

定期・終身・掛け捨て・貯蓄・主契約・特約・保障内容…

興味がなければアレルギーがでますよネ。

まずは、シンプルに考えることをオススメします。

死亡には2種類あります。

1つめは、必ずある死亡です。

生きている以上は必ず死があります。

何歳で亡くなっても、葬祭費はかかりますし、住宅ローン以外の負債は消えません。他...(続きを読む)

難しく考えない

『保険』と聞くだけで難しい!と思っていませんか?

定期・終身・掛け捨て・貯蓄・主契約・特約・保障内容…

興味がなければアレルギーがでますよネ。

まずは、シンプルに考えることをオススメします。

死亡には2種類あります。

1つめは、必ずある死亡です。

生きている以上は必ず死があります。

何歳で亡くなっても、葬祭費はかかりますし、住宅ローン以外の負債は消えません。他...(続きを読む)

- 池田 弘司

- (保険アドバイザー)

整理解雇者の人選の合理性

被解雇者の人選の合理性 ①明示的な基準設定の要否 ②基準自体の合理性 ③基準適用の相当性 (1)明示的な基準の要否 明示的な人選基準が必要かどうかについては、 基準が必要であるとする見解、 あるいは、基準があることは人選の合理性を推認させる1つの間接事実(事情)に過ぎず、逆に基準がないことは人選の合理性がないことを推認させる事実であるとする見解がある。 ...(続きを読む)

- 村田 英幸

- (弁護士)

年末調整しないと責められる?

会社員は年末調整で所得税を精算 1年間の所得を確定し、所得税を払う確定申告。自営業や収入が一定以上の人などは確定申告が義務付けられていますが、年収2000万円以下のサラリーマンは、原則として年末調整で所得を確定します。 年末調整は、いわば会社が本人に代わって確定申告するようなもの。年末調整を受けた人は、医療費控除や初めての住宅ローン控除などがない限り、確定申告する必要がありません。 ...(続きを読む)

- 松山 陽子

- (ファイナンシャルプランナー)

そろそろ年末調整の書類を

11月に入り、そろそろ職場から、年末調整の案内を受けた人も多いのではないでしょうか。 印鑑を押すように言われる2枚の書類。 ①給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 ②給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 この2つの書類、よく見ると「年」が違っていますよね(左上参照)。①は今年、②は来年になっています。 かつての職場で上司が、「年が違ってるやないか!」と怒って...(続きを読む)

- 松山 陽子

- (ファイナンシャルプランナー)

協会けんぽの「被扶養者」になる要件は?

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 協会けんぽの平成24年度「被扶養者資格の再確認」がスタートしています。 扶養者資格の再確認は、保険給付の適正化、また高齢者の医療費が、税金や本人負担のほか、加入者の...(続きを読む)

- 森 久美子

- (ファイナンシャルプランナー)

TOEIC(R)テーマ別語彙「保険・年金」③

みなさん、こんにちは! 「TOEIC(R)テーマ別語彙」第190回目は、「保険・年金」③です(頻出単語のみに焦点を絞っています) <免税措置、年金> spouse:「配偶者」 dependent [dependant]:「扶養家族」 cf. depend on ~(~にたよる) deduction:「控除」cf. deductible(控除できる) income tax:「所得税」 pen...(続きを読む)

- 伊東 なおみ

- (英語講師)

国民年金の申請免除、実はかなりお得な制度です!

ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 国民年金は、法律でいろいろな事情のある人に保険料免除 という救済制度を設けています。 そこで今回は、保険料免除のひとつのしくみである、 「申請免除」についてお伝えいたします。 国民年金の申請免除は、年金保険料の滞納という扱いではなく、 年金を受け取る権利がもらえる、とてもお得な制度。 申請免除を受けられる人は、原則、前年所...(続きを読む)

- 釜口 博

- (ファイナンシャルプランナー)

求人情報 各データの解説 給料系

求人広告 紹介所から提供される求人情報 についての解説です 給与 通常 しっかりとした求人媒体 情報 では 初任給(最低支給 月額固定金額)が 記載されています。 この支給金額とは 総額であり 手取り金額ではありません。 所得税などの税金がひかれ 保険や年金が整っている会社や店では それらの保険料も ひかれます。 待遇 昇給や賞与 手当て などです。 昇給では 年...(続きを読む)

- 中井 雅祥

- (転職コンサルタント)

配偶者控除、廃止見送りへ=12年度税制改正

2012年度税制改正に関し、厚生労働省が要望している配偶者控除の廃止・縮小を見送る方向で 調整に入った。 社会保障と税の一体改革に伴う税制抜本改革の議論の中で、13年度以降の実施を改めて検討する。 配偶者控除は、民主党が09年衆院選のマニフェスト(政権公約)で 子ども手当の財源確保のために廃止を打ち出した。 時事通信 パートの奥さんが毎月の給料を約8万円台に調整して ご主人の扶養家族...(続きを読む)

- 東石 享子

- (社会保険労務士)

健康保険の被扶養者とは?130万円の壁って?

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 健康保険に加入していると、被保険者本人だけでなく、被保険者に扶養されている家族も被保険者と同様に保険給付をうけることができます。 このような家族を「被扶養家族」と...(続きを読む)

- 森 久美子

- (ファイナンシャルプランナー)

求人情報 各データの解説 給料系

求人広告 紹介所から提供される求人情報 についての解説です 給与 通常 しっかりとした求人媒体 情報 では 初任給(最低支給 月額固定金額)が 記載されています。 この支給金額とは 総額であり 手取り金額ではありません。 所得税などの税金がひかれ 保険や年金が整っている会社や店では それらの保険料も ひかれます。 待遇 昇給や賞与 手当て などです。 昇給では 年に1回必ずあがる と...(続きを読む)

- 中井 雅祥

- (転職コンサルタント)

入社 ・入社の手続き 必要書類

入社は 簡単です 入社に 必要な手続き書類について ○次が 各種社会保険完備の場合 年金手帳 雇用保険被保険者証 ○次が 何もない場合 なし ※入社後 提出の可能性のある 書類 源泉徴収票 年内転職時、年末調整を受けるためのものです 扶養控除等申告書 会社やお店から 法令用紙で 渡されますので 記入 捺印して提出します 健康保険被扶養者異動届 社会保険で もし 扶養家族...(続きを読む)

- 中井 雅祥

- (転職コンサルタント)

国保の保険料 一本化へ

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。 国民健康保険の保険料の算出方法には、一世帯当たりいくらとして算定する「平等割」、加入者一人当たりいくらとして算定する「均等割」、その世帯の資産に応じて算定する「資産...(続きを読む)

- 森 久美子

- (ファイナンシャルプランナー)

2011年は大増税時代の幕開け!?

来年度の税制改革案がまとまったようです。 内容的には、予想通りの増税オンパレードという感じです。 あとは、次期ねじれ通常国会を通れば成立となる見込みです。 私たちのお財布を大きく直撃する主な内容は次の通り。 (1)所得控除に年収制限を導入 サラリーマンが、収入のうちの一定額を経費として所得から差し引ける 所得控除額の上限が設定されました。 年収1,500万円超は、控除額245...(続きを読む)

- 宮下 弘章

- (不動産コンサルタント)

長期優良住宅を考える 4/8

今回は、 長期優良住宅にするメリットは本当にあるのかないのか? を書いてみます。 まず、長期優良住宅がこれだけ騒がれているのは、一般の人から見て、長持ちする家だ、というよりむしろ、その減税政策にあるのではと思います。 やっぱり、「お得ですよ」と言われて気にならない人は居ません。 では、そのお得、つまり減税効果はどのくらいなのかを、具体的な数字も見ながら考えてみ...(続きを読む)

- 鈴木 克彦

- (建築家)

75件中 1~50 件目

- 1

- 2

「子供の扶養」に関するまとめ

-

子供が生まれたら夫婦どちらの扶養にすればお得?子供ができたときの扶養について専門家にきいてみました。

「子供が生まれたけど夫婦どちらの扶養に入れるとお得?」「子供を夫の扶養にいれると節税になりますか?」と、扶養の疑問は盛りだくさん。扶養というだけでも、夫婦どちらに入れるのか、社会保険や健康保険で注意するポイントも多いとか…そんなわかりにくい子供の扶養の悩みを専門家がズバッと解決。きっとあなたの疑問も解決するはず。

「扶養家族」に関するまとめ

-

扶養家族から外れるとなぜ税金が増えるのか?税金と扶養家族の関係

働くなら扶養家族から外れないように!と一度は耳にしたことがあるはず。でも、なぜ扶養家族から外れてはいけないのでしょう・・・。今回は、そんな扶養家族をテーマに「扶養家族を外れるとどうなるのか?」「扶養家族と保険の関係」について、専門家が解説します。

専門家に質問する

専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!

検索する

気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。